サカタのタネ エダマメ 枝豆 夏の装い 小袋

サカタのタネ 実咲野菜7381 おつまみエダマメ おつな姫 00927381

はじめに

家庭菜園で育ててみよう!

「枝豆を育ててみたい!」と思っても何から始めればよいのかわからない方へ枝豆の上手な育て方を解説します。枝豆は普段の食卓でもよく食べますが、家庭菜園で自作した枝豆の美味しさは格別です。

おすすめ品種と必要なもの

初心者が栽培するのにおすすめの品種や枝豆栽培に必要なものを紹介します。初心者におすすめする栽培方法はプランターでの育て方となりますので、まずは必要なものをホームセンターなどで揃えましょう!

種まきから剪定・収穫方法まで解説!

種まきからの育て方と苗の植え方からの育て方を解説します。枝豆をたくさんならせるための剪定と収穫方法までわかりやすく解説します。また収穫してから次の植物を植えるための下準備と枝豆の育て方の注意点までコツを紹介しますので、栽培方法を覚えてギッシリ元気な枝豆をたくさん収穫しましょう!

枝豆とは?

大豆の未熟果

枝豆は大豆の未熟果です。大豆と同じ植物となっており、収穫時期などを変えることで枝豆として利用されるのか、大豆として利用されるのかが変化します。塩茹でした枝豆は栄養豊富で子供から大人まで大好きな食べ物として食卓に上がることも多いでしょう。他にもずんだ餅にしたり、スムージーにしたりと大活躍の野菜として知られています。

奈良時代には

塩茹でして鞘から豆を食べる様式は奈良時代には定着していたようです。古くから日本人が食べ続けてきた枝豆ですが、最近では海外でも健康志向の高まりから枝豆の栄養に注目が集まり「edamame」として通用する野菜にもなっています。

ブランド枝豆

枝豆にはさまざまな栽培品種がありますが、各地でブランド化された枝豆がたくさんあります。同じ種を使っても土地の気候条件で同じ味にはならないそうです。全国的に有名なのは兵庫県の丹波篠山で生産される丹波篠山黒大豆などがあります。見た目はうっすら黒いのですが、独特な風味が特徴の枝豆です。

枝豆・大豆同じ植物でも適した品種が

大豆と枝豆は同じ植物ですが、それぞれ収穫時期や利用に適した品種改良をされた品種が分かれています。同じ枝豆に向いた品種の中でも収穫までのスピードや実のなり方が異なります。初心者のうちは育てやすい品種にまずは挑戦し、徐々に難しい植え方の管理が必要な種類に移行していくことをおすすめします。

枝豆栽培に必要なもの

元気な枝豆を育てるために

初心者が初めて栽培に取り組むときはプランターの利用がおすすめです。栽培の管理や置き場所を変えられるのでまずはプランターでの栽培方法に挑戦しましょう。必要なものは枝豆の種か苗・プランター・野菜用培養土・鉢底石・スコップ・じょうろ・支柱が必要です。あとあれば便利なものが寒冷紗と園芸用手袋となります。

プランターサイズの目安

プランターは深さ25cm以上のものを用意しましょう。複数育てる場合、株間は15cm程度必要です。例えば55cmのプランターであれば最大で4株育てれらます。

おすすめの品種①

初心者におすすめする栽培品種1つ目は夏の装いです。味・香りともによく、実もたくさん入りやすい早生(わせ)品種となります。6月上旬まで種まきできますので、時期をずらしながらプランターを分けるような栽培方法をすると長期間自家製の枝豆を収穫し、食べられます。

サカタのタネ エダマメ 枝豆 夏の装い 小袋

おすすめの品種②

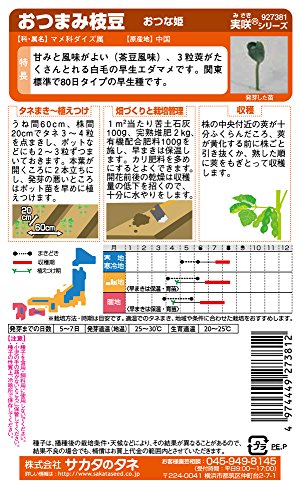

初心者におすすめする栽培品種2つ目はおつな姫です。さまざまな栽培環境や植え方に適応するように品種改良されており、丈夫で育てやすい枝豆になります。夏の装いと同じく早生の品種ですので種まきして3ヶ月ほどで収穫できます。

サカタのタネ 実咲野菜7381 おつまみエダマメ おつな姫 00927381

初心者には早生品種がおすすめ

枝豆にはさまざまな品種があり、品種ごとに収穫までの期間が異なります。初心者は早生の品種を選ぶと収穫までの期間が早く、家庭菜園で簡単に収穫までたどり着けます。収穫までの期間が長くなれば植え方や管理が難しくなる傾向にありますので、植え方や剪定のコツを覚えてから挑戦してみましょう!

初心者はプランター栽培がおすすめ!

プランター栽培がおすすめ

庭の一角を耕して家庭菜園にするのも楽しみですが、初心者はまずプランター菜園から始めることをおすすめします。露地植えにすると防虫・防鳥対策が大掛かりになりやすく、簡単な植え方とは言えません。プランターであればプランターを覆うサイズの寒冷紗を1枚用意できれば簡単に対策もでき、後処理も楽にできます。

枝豆栽培に向いた土

野菜ごとに育ちやすい酸度というものがあります。枝豆の栽培に向いた土は弱酸性から中性の土となっており、値にするとph6.0から6.5の培養土を選びましょう。野菜用培養土を使う場合は最初から肥料が入っているので、基本的に肥料は必要ありません。

簡単!枝豆の育て方コツ①種まき

種まき時期

枝豆の種まき時期は栽培品種によって異なりますが、基本的に共通するのは霜の心配がなくなる4月頃を目安にしてください。早く育てたいときはポット撒きにして保温できる環境で苗まで育ててからプランターに植え付けましょう。逆に遅まきになってしまうと実が付きにくくなるので適期を過ぎないようにしましょう。

種まき方法

枝豆の種まき方法はまず、プランターに鉢底石を敷き詰めます。次に野菜用培養土をプランターの縁から2cmまで入れてから、直径5cm、深さ2cmの種まき穴を開けて3〜4個播いてから土を被せてたっぷりと水やりをすれば1週間ほどで発芽します。発芽したら生育のいい芽を2本残して間引きましょう。葉が出てくるまでは寒冷紗を掛けて鳥の食害から枝豆を守りましょう。

簡単!枝豆の育て方コツ②苗の植え方

苗からの育て方

ホームセンターや園芸店で苗まで生長させた枝豆も販売されています。ある程度大きくなっていますので、初心者にもおすすめです。枝豆は根が浅く、植え替えにはコツがありますので、苗からの植え方の場合はコツを押さえておきましょう。

苗の選び方

苗の選び方は茎が太く、緑が濃いものを選びましょう。他にも葉の裏に虫や変色がないか、先端がひょろっとしていないかを確認ながら苗を選んでください。

植え方

苗の植え方は種まきのところで紹介したようにプランターの準備を行います。植え付け穴をスコップで掘り、ポットから苗の根を傷めないようにそっと取り出します。植え付け穴に苗を入れてから覆土して、倒れないように軽く根元に土を寄せておきましょう。

簡単!枝豆の育て方コツ③水やり

水やりをしっかりと

枝豆は鞘の実をしっかりと充実させるためには水やりが大切です。水不足になると実が入らないばかりか、枯れてしまうことにも繋がります。プランターでの植え方は手軽にできるのですが、露地栽培よりも水不足になりやすいため、こまめな確認が必要です。

水やり方法

種まきしてからしばらくは乾燥させないように管理しますが、枝豆が大きくなるに連れて、必要な水の量が増えて行きます。よく土の状態を観察して乾燥させないように注意して管理しましょう。枝豆を生長させるにも実を大きくするのにも水が必要です。水やりする時間帯としては気温が高い昼間を避けて、朝か夕方に行いましょう。暑い時間帯に水やりをすると土の中で高温になり、根をダメにしてしまいます。

状況に応じて

必ず1日に1回水やりをすると決めるのではなく、1日の朝・夕と土や枝豆の状態を観察するようにして適切な水やりをしましょう。あまりに水分が多すぎると根腐れや病気の原因になります。状況に応じて適切な水分量を調整してあげることが元気な枝豆を育てるコツです。

簡単!枝豆の育て方コツ④肥料・土寄せ

基本的に肥料はなくても

野菜用培養土を使用して枝豆を育てるときに追加の肥料は基本的には使う必要はありません。株が倒れないように土寄せをしながら育てて行きます。さらに草丈が30cmを超えてきたら3・4本の支柱で囲うとより安定します。土寄せの目安は2週間に1回程度株の様子を見ながら行ってください。

生長が悪いとき

どんなときに肥料を与えればよいかの目安を紹介します。枝豆を植え付けて2ヶ月目までに葉が黄色く変色したり、水やりや温度などの管理は適正な筈なのに大きくならないときには化成肥料を撒いてみましょう。直接根に当たらないように株から離して化成肥料をばら撒いて、スコップで軽く耕してください。化成肥料の量は1株につき10gを目安にして施しましょう。

葉の変色は

枯れている以外の葉の変色は枝豆の健康状態のバロメーターとなります。土の中の栄養状態の過不足が現れており、黄色く変色したり、縮れていたりしているのを見つけたときは化成肥料で調整してあげる必要があります。水やりの度に葉の表裏を観察して、変化がないかを気にかけてあげるようにしてください。

簡単!枝豆の育て方コツ⑤剪定

ある程度の高さになったら

枝豆は放任で育ててもたくさん実を付けますが、剪定することでわき芽を伸ばして枝数を増やし、花の数を増やすことにつながります。花が咲くまでに剪定を済ませておくことが収穫できる量を増やすコツです。

剪定方法

剪定方法は生長点となる部分を摘むことによって縦への生長を止めてわき芽を伸ばすことになります。剪定する時期は本葉が5〜6枚になった頃に先端を消毒したハサミで剪定してください。また剪定するときは晴れた日の午前に行うと病気に掛かり辛くなります。湿気が多い状況の剪定は不向きですので覚えておきましょう。

簡単!枝豆の育て方コツ⑥開花

種まきから約2ヶ月で

種まきから約2ヶ月で枝豆は小さな花を付けます。半分以上は落花してしまいますが、剪定して花の数を増やすことと、十分な水やりをすることで花を残しやすくなります。花を残す植え方ができると、当然収穫量も増えますのでしっかりと環境を整えてあげましょう。

害虫に注意!

種まきしたばかりの頃は鳥との戦いとなりましたが、大きくなると今度は虫との戦いです。虫は株に近づけるとあっという間に数を増やしますので、近づけないために寒冷紗を掛けたり、農薬を事前に散布しましょう。プランターで家庭菜園をする場合は露地栽培よりも準備する資材は少なくて済みますので対策をしっかりとしておきましょう。

簡単!枝豆の育て方コツ⑦収穫

収穫時期

枝豆の収穫時期は品種によって変化しますが、早生種で3ヶ月ほどです。枝豆は収穫に適した時期を逃してしまうと味が落ち、実も固くなりますので時期を逃さないようにしてください。収穫時期を見分ける方法としては株の中心に実っている鞘が膨らみ、実が固くなっていない状態となります。

収穫方法

収穫方法は2種類あり、鞘をハサミで切り取り、熟した枝豆から順番に収穫していくか、株ごと引く抜く方法の2種類があります。家庭菜園では「そろそろ収穫できるかな?」と思ったら食べられそうな鞘を試し採りしてから株ごと収穫するようにすると失敗がありません。

収穫したら

枝豆は収穫したらそのままにせず、すぐに塩茹でしましょう。すぐに食べきれないときは茹でた後に冷まし、冷蔵庫か冷凍庫に保存してください。そのままにしていると味や食感は時間の経過とともに落ちて行きます。せっかくの自家製枝豆ですから収穫後も美味しさを逃さないようにしましょう。

収穫後の処理

株を抜く

家庭菜園は1回育てたら同じ資材を繰り返し使うことができます。しかし、正しく収穫後の処理をしなければ次に育てる作物が上手く育たなかったり、病気になりやすくなってしまいますので処理方法を覚えておきましょう。

土の消毒

枝豆の株を抜いたときに切断された根をできるだけ取り除きます。他にも残渣がないように一旦、ビニールシートの上に土を広げて虫などがいれば同じく取り除きましょう。その後に黒いビニール袋に土を詰めて天日干しにすると高温殺菌する効果があります。

石灰を混ぜよう

土を出している間にプランターを洗浄しておき、乾かします。プランターと土を消毒したらプランターに土を戻し、苦土石灰を混ぜて酸度調整しておきます。植える作物を決めている場合は適した肥料も混ぜて土づくりをしておきましょう。苦土石灰の目安は1リットルの土に1.5gとなります。

マメ科以外の植物を

枝豆に限らず、植物は同じ科のものを続けて植えると「連作障害」という問題にぶつかります。これは土壌菌などのバランスが植物の科によって偏りやすく、必要な栄養・菌がない状態のために起こります。次に植える植物はマメ科以外の植物から選ぶようにしてください。

枝豆の育て方注意点①鳥害

種まき後は

枝豆は私たちが食べても美味しく、栄養満点な野菜です。それは他の鳥にも言えることで種まきしたばかりの枝豆は鳥達の格好の餌食となります。ベランダで家庭菜園をしている場合はそこまで気を使う必要はありませんが、人目の届かない庭に植えている場合は対策が必要です。

発芽するまでガード

発芽してしっかりと本葉が出てくるまでは寒冷紗でしっかりと覆って鳥に食べられないようにしましょう。他にもプランターの周りに釣り糸を張っておくと鳥除けに効果がありますので試してみてください。

枝豆の育て方注意点②害虫

家庭菜園の大敵

家庭菜園をしているとどうしても虫が近づきやすい環境になってしまいます。不快なだけでなく、実を食害したり、根っこからダメにしてしまう害虫まで様々です。害虫対策の基本は近づけないことと、予防することになりますのでしっかりと対策をしましょう。

枝豆の害虫①カメムシ

カメムシは鞘に針を差し込み、中の豆の栄養を吸う食害を起こします。発達前の豆が食害に遭うと大きな豆にならず、発達後に食害に遭うと食味が落ちます。支柱を立てた上から寒冷紗をしっかりと掛けて近づけないようにしましょう。他にもアブラムシなどが葉の汁を吸うことがあります。

枝豆の害虫②ネキリムシ

ネキリムシは蛾の幼虫で茎を食害します。土の中は目で見ることがないので、「最近生長が止まっているな」と感じたときにはすでに被害に遭っている可能性があります。昼間は土の中に隠れており、夜になると地上に這い出て葉茎を食害します。蛾が飛来して卵を生み付けられないようにすることが最大の対策となりますのでしっかりと予防しておきましょう。

枝豆の育て方注意点③病気

枝豆の病気①モザイク病

モザイク病はウィルス性の病気です。主にアブラムシが植物に媒介し、一度感染すると完治させることができません。病変の特徴としては葉や茎がモザイクのようなマダラ模様ができはじめ、最終的には枯れてしまいます。アブラムシ対策がモザイク病にならないための対策となります。寒冷紗を掛けるか、事前に忌避剤を散布しておきましょう。

枝豆の病気②立ち枯れ病

立ち枯れ病はカビが原因の病気です。湿度が高い状況で発生しやすく、黄色や赤色のカビが病変の特徴となります。地上近くの茎に感染し、腐敗してしまった結果、茎元が細くなり株が倒れて枯れてしまいます。株間が近すぎたり、肥料のバランスが悪いと発生しやすいため、適切な環境を整えることで予防できます。

まとめ

育て方のコツを覚えよう!

枝豆には栽培品種ごとに収穫に適した時期が異なります。初心者が家庭菜園で育てるときは早生の早く実が入る品種を選び、プランター栽培すると成功しやすいです。庭に露地栽培しようとすると種まきから発芽までの鳥害対策が大掛かりになったり、土づくりをしたりと栽培方法の手順が増えます。発芽してからは水切れを起こさないように土の状態を観察しながら水やりをしましょう。枝豆栽培はコツを押さえれば初心者でもギッシリと実の入った枝豆を育てられます。栽培方法のコツを覚えて家庭菜園で作った枝豆を味わいましょう!

野菜の育て方が気になる方はこちらもチェック!

当サイトでは「枝豆の上手な育て方講座!初心者でもギッシリ元気な実に育てるためのコツとは?以外にも野菜の育て方に関する記事をたくさん掲載しています。気になる方はチェックしてみてください!

ピーマンの簡単育て方講座!初心者も失敗しない栽培のポイントやコツを徹底解説!

肉詰め、おひたしなどいろいろな料理で活躍するピーマンは家庭菜園で作りやすい野菜です。プランターなどの容器でも栽培でき、育て方も比較的簡単で初...

ジャガイモの簡単育て方ガイド!大きく元気に育てるためのポイントを総まとめ!

煮てよし茹でてよしなジャガイモは、食卓に不可欠な野菜です。自宅の畑でのジャガイモの育て方が上手く行けば、食費の節約になるし毎日のグルメの幅も...

トウモロコシの育て方講座!種まきから収穫まで押さえておきたい栽培のコツを伝授!

トウモロコシは甘みがあり茹でても、焼いても美味しい夏野菜です。黄色一色の品種や真っ白の品種など種類によって多少育て方が変わりますが、コツを覚...