ギアクリーナー

ウォータストップ

アウトドアアクティブ レザーワックス

オールレザー登山靴

スエード登山靴

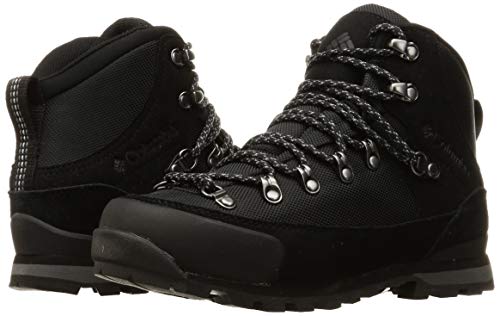

ゴアテックス登山靴

「道具」を用意して登山靴の手入れをしよう!

登山靴の手入れに必要となる主な道具は、「タオル」「スポンジ」「磨きブラシ(靴用ブラシ・歯ブラシ)」「撥水(防水)スプレー」「保革クリーム(皮革素材の場合)」「バケツ」となります。布製品や合皮はあまり神経質になる必要はありませんが、皮革素材は正しい手入れが必要です。

登山靴は、登山道具の中でも特に高い安全性が求められます。値段も高いため、一度購入したら大切にして長期間使用したいもの。登山靴の素材に合わたお手入れを行いましょう。

登山靴の素材による違い

登山靴の主な素材は、合成皮革の「合皮素材」・皮革とナイロンの「ナイロンレザーコンビ素材」・部分的に皮革を使用した「オールレザー素材」・天然皮革の「スエード(またはヌバック)」などです。

基本的な手入れ方法はどの素材も同じですが、皮革製品は(一部分の場合でも)「水洗いはおすすめできない」・「クリーナ処理をして磨きをかける」などのお手入れ上の注意点があります。ご自分の登山靴に合わせた手入れ方法をチェックしてください。

登山靴は8つの部分で構成される

登山靴のパーツは8つ

登山靴は8つの部分(パーツ)で構成されており、リスクの高い登山のためにスポーツシューズよりも高い機能性を有しています。部分ごとの名称と役割を覚え、お手入れに役立てましょう。

「タン」(足首の前部にある当て布)・「靴ひも」・「金具」・「アッパー」(くるぶしと甲周り)・「ランドラバー」(かかと周り)・「アウトソール」(靴底)・「ミッドソール」(アウトソールの真上)・「アッパーとソールの結合部」です。

登山靴の部分ごとの寿命

登山靴の8つの部分は寿命が異なり、多くの場合に最も早く寿命が来るのが「アウトソール(靴底)」です。アウトソールは地面に接する部分のため、摩耗が激しく″減り″も早くなってしまいます。

次いで「ミッドソール」のひび割れや″剥離″、「アッパー」の生地の破れや内部のウレタンパッドのクッション性の低下などもあげられます。もちろん他のパーツも経年劣化による寿命があるため、メンテナンスをして少しでも長持ちさせましょう。

ミッドソールの寿命は約5年

ミッドソールに使用されている素材はポリウレタンのため、使用頻度に関係なく劣化しやすいといわれています。ポリウレタン製のミッドソールの一般的な寿命は製造から約5年とされ、手入れ方法や保管方法がよくないと更に劣化しやすい素材です。

危険性の高い登山において事故を防ぐため、最低で3年、長くて5年を目安にソールの貼り換えがおすすめされています。

基本的な登山靴の手入れ方法「汚れ取り」

お手入れ前の注意点

- 撥水性を失わないため、アッパーをこすりすぎないこと

登山靴を手入れするときの注意点は、スポンジなどであまり強くこすらないようにすることです。

登山靴のアッパー部分などにはあらかじめ撥水性(はっすいせい)処理が施されてあるため、ゴシゴシこすると繊維が傷ついて防水効果が失われてしまいます。この点を意識して登山靴の手入れに取り掛かってください。

①中敷き・靴の内側・靴ひもの手入れ

登山靴の内部を乾かしやすくするため、靴ひもを外して中敷きを取り出してください。登山靴の内側に、砂などのゴミがたまっていたらブラシなどで掻き出して布で汚れを拭き取ります。

登山靴の内側は、中性洗剤を使用すると防水機能が損なわれてしまうため、軽く汚れを取る程度で問題ありません。登山靴の中敷きも乾かす程度でよく、靴ひもの汚れは洗濯ネットに入れて揉み洗いをすると落ちます。

補足:靴ひもの手入れ

靴ひもの手入れは、洗濯ネットに入れて洗濯機にかけるのもよいです。いずれにしても靴ひもが切れていないかを確認してください。少しでも弱くなっている部分があれば登山中に切れる可能性が高いため、新しい靴ひもに交換しましょう。

②アウトソール・アッパーの手入れ

登山靴の手入れは、一番汚れているアウトソールから取り掛かります。隙間に詰まった小石は、ソールや手を傷つけないようにマイナスドライバーなどで取り出してください。それからブラシやスポンジなどを使って水洗いします。

次に、登山靴で最も手入れが大変なアッパーの汚れを取り除きましょう。素材によって手入れ方法が異なりますが、基本的には靴用ブラシで汚れを取り除き、汚れが取り切れないときは登山靴専用の洗剤で水洗いしてください。

基本的な登山靴の手入れ方法「乾燥と撥水」

①登山靴全体の乾燥

登山靴の汚れを取り除いたあとは、直射日光を避けて風通しのよい場所で乾燥させます。登山靴が完全に乾ききるまで2~3日はかかるため、頻繁に登山に出掛ける人は予備の登山靴を用意しておくとよいでしょう。

登山靴の内側を早く乾燥させる方法として、靴専用の乾燥材を登山靴の中に入れるのもおすすめです。

補足:乾燥時の注意点

登山靴を乾燥させるときにやってしまいがちなNG行為は、直射日光に当てたりヒーターなどの温風を当てたりすることです。急激な乾燥は、登山靴の皮革部分のひび割れや硬貨、靴底を剥がしてしまう原因になります。早く乾燥させたくても、くれぐれもこの点には注意してください。

②登山靴全体の撥水処理

登山靴が完全に乾燥した後は、専用のスプレーで撥水処理をしてください。ですが、手入れをしないで撥水スプレーだけをかけても、充分な機能を発揮できないこともあります。

撥水スプレーの種類は、登山靴の素材(皮革製・ファブリック製・合成皮革製)に応じて使用します。

共通の登山靴の手入れ方法「保管場所」

低温・低湿がベスト

すべての手入れが済んだあとの登山靴は、直射日光が当たらず、風通しがよくて湿度が高くない場所で保管してください。保管するときも、登山靴を乾燥させるときと同じ要領で行うと考えておきましょう。

NGな保管場所は購入時の靴箱や収納袋、高温になる車のトランクなどです。これらは登山靴の劣化を早める原因になるため、うっかり忘れて保管しないように注意してください。

臭いは消臭スプレーで対策

登山靴の手入れをしても臭いが気になる人は、抗菌消臭スプレーをご利用ください。足の臭いは、長年登山靴を使用するとなかなか取りにくくなることもあります。

消臭作用だけではなく抗菌作用もあるスプレーは、汗やカビなどの臭いの元を減少・死滅させます。また登山靴を使う前にスプレーして予防するのもおすすめです。

【ゴアテックス素材】の登山靴の手入れ方法

汚れ取りの方法

ゴアテックス登山靴

登山道具でおなじみのゴアテックスの汚れ取りは、基本的な方法で問題ありません。ゴアテックスの靴底の小石などを取り除いてから水洗いし、アッパーなども手入れしましょう。

ゴアテックスは、通気性がありながらも撥水効果が抜群に高い素材です。しかし撥水機能は手入れをすることで長持ちさせられるため、しっかり汚れ取りをして大切にお使いください。

撥水処理の方法

ゴアテックス素材の登山靴は他の素材同様、使用前に撥水スプレーをかけて使います。しかし撥水ワックスや撥水グリスはゴアテックスならではの透湿性に影響を及ぼすことが指摘されているため、使わないようにするのがよいでしょう。

【スエード素材】の登山靴の手入れ方法

汚れ取りの方法

スエード登山靴

子豚の皮革の裏側をサンドペーパーで起毛させたスエードは、なめらかな独特の風合いが特徴です。そのなめらかな生地の繊維に詰まったホコリや泥などの汚れは、少し硬めのブラシで掻き出すようにブラッシングしながら落とします。

注意点は、ブラッシングするときにスエードの部分だけに当てることです。ナイロン部分に当ててしまうと毛羽立ちし、繊維を痛めてしまいます。クリーナーを使うときはスエード専用タイプを選んでください。

ヌバックも同じ手入れ方法

ヌバックは牛革の表面をサンドペーパーで起毛させたもので、登山靴の手入れ方法はスエードと同じでOKです。

クリーナーもスエードと同じものになりますが、スエードもヌバックも注意点は、登山靴の色に合わせた色のクリーナーを選ぶようにしてください。

撥水処理の方法

登山靴の汚れ取りをした後は、撥水スプレーをかけます。スエードやヌバックのような皮革製の登山靴は、乾燥させたあとに保革クリームを塗るのがポイントです。それから撥水スプレーをかけて自然乾燥させてください。

または保革剤入りの撥水剤を使うと、同時に手入れできるため便利です。しかし素材の風合いが変化することもあるため、目立たない部分で試してから使用してください。

【オールレザー素材】の登山靴の手入れ方法

汚れ取りの方法

オールレザー登山靴

オールレザーの登山靴は基本的に水洗いはできないため、汚れはブラッシングをして取り除いきます。中には水洗いをおすすめする人もいますが、扱い慣れていない人は充分な注意が必要なのでお勧めしません。

ブラッシングのあとは靴専用のクリーナーで磨いて仕上げてください。オールレザーの登山靴は手入れをしないと3年ほどしか持たないとされていますが、クリーナなどの手入れをすることで10年も持たせられるそうです。

撥水処理の方法

オールレザーの登山靴の撥水処理は、スエードやヌバックと同じように保革クリームを塗ったあとにスプレーを施してください。保革剤入りの撥水スプレーも便利ですが風合いが変わるため、目立たない場所で試してから使いましょう。

登山靴のメンテナンスにおすすめの道具

①ギアクリーナー

ギアクリーナー

ギアクリーナーは、素材にダメージを与えずに汚れを強力な洗浄力で落としてくれる非イオン系界面活性剤です。水性なので環境へのダメージも少なく、ゴアテックス素材にも使用できます。

使い方は、登山靴のアッパーに吹き付けて軽くブラッシングすることで汚れを浮き上がらせます。汚れがひどいときは、先に水洗いしてから使用すると効果抜群です。

②撥水スプレー(保革剤なし)

ウォータストップ

スプレーをかけたあとの風合いを損ないにくいフッ素系の「コロニル」は、登山靴・登山バッグ・レインウェアなどのさまざまなアイテムに使えます。

シリコン系ではないため素材は、ポリエステル以外であればゴアテックス・合皮・皮革・スエードやヌバック・エナメルと幅広いのが特徴です。

③保革クリーム

アウトドアアクティブ レザーワックス

保革クリームは皮革素材の登山靴に使用することで、美しいツヤを保ってくれます。皮革素材であれば登山靴以外にも使え、栄養だけではなく高い防水効果もあるのでおすすめです。

スエードやヌバックにも使えるので、いろいろな種類の皮革素材の靴を持っている人は一本用意しておくとよいでしょう。

登山靴を手入れして山歩きを楽しもう!

登山靴は、次回の登山のためにも下山後はしっかりお手入れをしてください。主なお手入れ方法は、汚れ取り・乾燥・撥水処理の3つですが、細かい部分を間違えると登山靴を劣化させてしまいます。素材によってもお手入れ方法が異なるため注意が必要です

初めのうちは慣れないかもしれませんが、2~3回もお手入れをすると″お手の物″になることでしょう。登山靴のお手入れをきちんとして、山歩きをお楽しみくださいね。

おすすめの登山靴が気になる人はこちらをチェック!

二足目の登山靴の購入を検討している人は、改めてこちらの記事をご参考にしてください。楽しい山歩きは、正しい登山靴選びに掛かっているといえるでしょう。おすすめのメーカ品をご紹介してあるので、気になる登山靴をチェックしてみてはいかがでしょうか。

初心者必見の登山靴基本ガイド!おすすめ登山靴の機能性をご紹介!

これから登山を始めようと思っている方が悩む登山用品とは、ザックでもレインウエアでもなく登山靴ではないでしょうか。何を選べばいいのかわからない...

【登山靴】初心者におすすめ8選!メーカー別に人気のモデルをご紹介!

登山を始める時、まず最初に揃えるのモノのひとつ、「登山靴」。登山用品店に行くと、色んな登山靴が並んで、選ぶのが難しい登山用品の筆頭でしょう。...