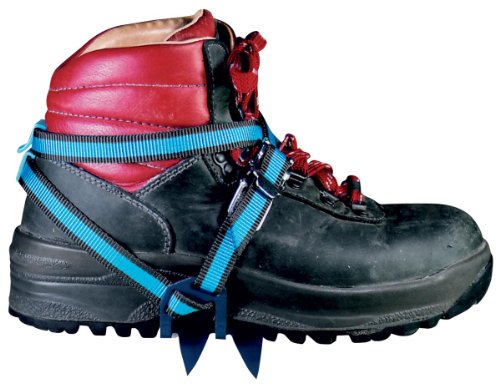

belmont(ベルモント) 軽アイゼン 7(SEVEN) (スノーガード・バンド・ケース付) BS-011

強靭・滑り止め(収納袋付き)

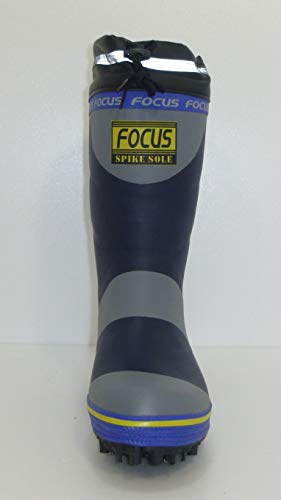

長靴 防寒 スパイク ピンスパイク底のメンズ用防寒長靴《弘進》フォーカスF12DW

春登山とは?

春登山は大きく分けて残雪期の春山登山と春の芽吹きや花を楽しみながらのんびりと登るトレッキングやハイキングに分かれます。残雪期の春登山はほとんど厳冬期の登山に近く、山スキー、スノーシュー、アイゼンやピッケルの習熟が必要です。その上、春は融雪期の始まりなので雪崩の危険のもっとも多い時期です。このため、ここでは初心者向けに春山トレッキングやハイキングを対象としました。

春登山の装備

春山トレッキングやハイキングでは残雪の残る標高の高い山には入りません。従って、必要な格好としての装備は登山靴、ザック、スパッツ、杖、雨具、ヘッドランプや小物類などです。この様には春山用の服装と装備は基本的には夏山の格好と変わりません。

簡易アイゼンと防水対策

belmont(ベルモント) 軽アイゼン 7(SEVEN) (スノーガード・バンド・ケース付) BS-011

春山は山頂付近でなくても早朝や夕方には気温が下がるので氷結に備えて、コンパクトで軽い簡易アイゼンを夏山装備に加えて用意しましょう。また、春山は天候が変わりやすいので雨具の他に帽子、靴やザックにも防水対策のカバーが必要です。簡便アイゼンはコンパクトで軽いのでおすすめです。

春登山に携帯する小物類

春山トレッキングやハイキングの格好の小物としてはサングラス、ウェストポーチ、ザックカバー、帽子カバー、時計、磁石と地図、ナイフ、ライター又はマッチなどが挙げられます。その他にも携帯ラジオとカメラ、飲み物と行動食、トイレットペーパーと携帯トイレ、目隠し用ポンチョとポリ袋、ティシュ類とホッカイロ等が必要です。

スマートフォンの携帯

その他にトレッキングやハイキングの格好でもスマートフォン携帯はぜひ持ち歩きたいアイテムとなっています。現在ではスマートフォンがどの山域でもほぼ使え、天気情報アプリやGPSアプリを利用できます。

春登山の服装

レイヤリング用の登山ウェアを用意しよう

トレッキングやハイキング用春登山の格好の服装では雨と足元が濡れない備えをします。また、朝夕や山頂付近の冷え込みに備えてレイヤリングを増やす為にセーター、チョッキ、ウィンドブレーカー(ヤッケやオバーズボン)など、レイヤリング用としての登山ウェアの予備を用意しておきましょう。それ以外は夏登山の格好の服装と変わることはありません。

春登山の装備・服装を整えよう

トレッキングやハイキングの格好の装備・服装に手持ちの品やレンタルをできるだけ利用することをおすすめします。登山は競技スポーツとは異なり、装備・服には元々、生活の営みの中にあった山仕事から発達したものが多く、規格や規定はありません。勿論、厳冬期の雪山に初心者がすぐに挑戦することは出来ないので、夏山からはじめて秋山、春山そして残雪期と登山と段階を踏みます。始めのうちの格好は普段使って慣れている品をできるだけ流用し、レイヤリングなどの基本を習得します。

普段使いの流用

強靭・滑り止め(収納袋付き)

例えば、ザック等は街使いのナップサックで間に合います。ウィンドブレーカーもフード付きのジャンパーがあれば使えます。登山靴に長靴を流用した場合には春山用の簡易アイゼンに変わる用具としては長靴用滑り止めが使えます。この滑り止めでも登山道に残る氷雪程度であれば十分対応できますし、軽登山靴にも装着できます。

長靴を使う場合の注意

長靴 防寒 スパイク ピンスパイク底のメンズ用防寒長靴《弘進》フォーカスF12DW

なお、外国製の長靴の場合は接着面が剥がれていないか予め良くチェックして置きましょう。また、渓流釣りや山仕事用の長靴には滑り止めスパイク付いているものもあります。スパイク付長靴は氷雪を歩く分には問題ありませんが、落ち葉の積もった登山道だと落ち葉が靴底にくっついて取れにくいので余りおすすめできません。長靴を新調するのであれば、当座用としては低価格の軽登山靴の方がおすすめです。なお、上記の長靴用滑り止めは軽登山靴に装着することも出来ます。

登山ウェア・登山装備の繰り返し使用

トレッキングやハイキング用格好の登山ウェアや登山装備は幾つ持っていてもレイヤリング用を含めて自分が使う登山ウェアや登山装備は意外に限られます。それは使い勝手の易さから同じ登山ウェアや同じ登山装備が山行を重ねるごとに選ばれて繰り返して使われるためです。

登山ウェア・登山装備の取捨選択

トレッキングやハイキングの山行が終わる毎に必要で無いと感じるものを服装・装備から外します。そして、必要と思われる服装・装備を補充していきます。このようにすると、自然と自分に合った格好の服装・装備が整って来ます。山行の回数にも寄りますが、一通り揃えるまでに2、3年はかかると思います。

登山ウェア・登山装備の新規購入

手持ちの品やレンタルをできるだけ利用することをおすすめしています。しかし、これは新しく開発されて機能の優れた登山ウェアや登山装備を利用しないということではありません。

登山ウェア・登山装備の把握と品揃え

登山は健常でさえあれば一生続けて行くスポーツなので経験を積むほど高度な挑戦をしていくこととなります。その際、携帯する装備や服装は最小限で使用目的が達成できる優れた機能が望まれます。このためには使用目的を良く把握した上で、機能が優れたものを吟味して購入します。こうして、自分の格好に合った登山ウェアや登山装備を整えて愛着をもって大切に使っていくことをおすすめします。

冬登山用の装備・服装

冬登山の格好の装備・服装も基本は変わりません。これに装備ではスキー、スノーシュー、アイゼン、ピッケルが追加されます。登山ウェアでは通常のレイヤリングの上にさらに防水性と防風性ある丈夫なハードシェルなどのアウターウェアが加わります。

春登山の服装の基本とその構成とは?

レイヤリングで行動しやすい体温に調節する

登山ウェアの基本は春夏秋冬と四季を通じて同じであり、Tシャツの上に分厚いダウンを1枚着るという格好ではありません。暑さや寒さに応じて着たり脱いだり、重ね着(レイヤリング)を増減しながら行動し易い体温に調節することです。この重ね着は昔から行われてきた方法で、最近ではこの格好を重ね着よりもレイヤリングと呼ぶ方が一般的になっています。登山ウェアは、レインウェア、ヤッケ・オバーズボン、行動用シャツ・ズボン、セーター・チョッキ、下着および肌着をレイヤリングすることで構成されています。

重ね着の断熱効果

ヤッケやレインウェア等、例え薄くとも重ね着した衣服の間に作られた空気の層が断熱効果を作り出します。この断熱効果が真冬の寒さも遮断してくれます。

登山ウェアの構成

レイヤリングの構成はアウターウェア(防水・防寒着)、ミドルウェア(行動着)、ミドルウェア(インナースーツ)、ベースウェアおよびアンダーウェアとも呼ばれています。登山ウェアとしては、これらのレイヤリングの他に頭や手足に被ったり履いたりする帽子、手袋、靴下、靴、スパッツが必要です。

春登山におすすめしたい7つの山

春山トレッキングやハイキングでは緑の萌えはじめから、さまざまに可憐に咲く花そして艶やかな桜を楽しむことができます。萌え始める緑は桜前線に先行して日本列島を南から北上し、5月までには北海道の東端にまで達します。

春の移ろいとおすすめの山

ロウバイ、梅、コブシ、カタクリ、ミツマタなどから桜へと移行し、ツツジの盛りが過ぎる頃には初夏の前触れの梅雨に入り、春は終わります。ここでは春登山におすすめしたい7つの山を紹介します。範囲を広げ過ぎないことと花の時期も考え、ここでは関東地方の山を選びました。

春登山におすすめしたい7つの山①:高尾山

東京近郊でトレッキングやハイキングに向いた山で最もおすすめなのが高尾山です。四季を通じて楽しめますが、春には万を持していたように一斉に花たちが咲きます。先ずは梅で、麓には小仏川や旧甲州街道に沿って、関所梅林、遊歩道梅林、天神梅林、湯の花梅林、小仏梅林や木下沢梅林等があり、高尾山を取り巻く梅の木の数は10,000本にも及ぶと云われています。

高尾山春の花々

4月の中旬からは桜やミツバツツジ、クサボケなどのお花見登山が楽しめます。その足元にはアオイスミレ、エイザンスミレ、タカオスミレなどの15~40種にも及ぶスミレ類、ニリンソウやシャガが綺麗に花を散らせています。山頂から陣馬山方面の小仏城山まで道は700本のソメイヨシノや200本のヤマザクラ等2キロに渡って咲き誇っています。足元では水仙、アマドコロやチゴユリなどが見られます(写真はナガバノスミレサイシンとニリンソウ)。

春登山におすすめしたい7つの山②:三毳山

三毳山(みかもやま)は栃木県佐野市にある標高229mの低山です。春の妖精カタクリの群生地として知られて居り、3月下旬にはカタクリとアズマイチゲの花の共演が見られるほか、ニリンソウ、ツツジや桜も見事です。交通は日比谷線北千住から東武線スカイツリー線に乗り、栃木でJR両毛線に乗り換えて岩船で下車します。岩船駅からは徒歩で、カタクリの里経由で山頂を往復すると5時間程度の行程です。

春登山におすすめしたい7つの山③:御前山

御前山は奥多摩三山の1つで標高は1,495メートルあり、カタクリの群生地として知られています。様々にある登山コース中から奥多摩駅から山頂経由で奥多摩湖に抜けるコースを辿ってみます。

鋸尾根の登り

奥多摩駅を出るとヤマブキ、コジュケイ、キブシに導かれるように愛宕山の急な階段から鋸尾根に取り付きます。ミミガタテンナンショウを見ると登計峠で、ミツバツツジ等ながめながら新緑を登ってゆきます。急な尾根にイワウチワが見られます。大ダワまで登ると、鞘口山やクロノ尾山方面に進んだ付近にカタクリの群生が多く見られます。御前山へ進むとナガバノスミレサイシンが道端に咲いています(写真はイワウチワ)。

山頂から大ブナ尾根の下り

避難小屋から御前山山頂にかけてもカタクリの群生がところどころに見られます。惣岳山(ソウガクサン)山頂付近ではコバイケイソウ、バイケイソウやハシドコロが生えていますがいずれも毒草です。ところどころのカタクリや春の始まりを告げるアブラチャンの花を眺めながら急峻な大ブナ尾根を眺望の開けた指沢山まで辿り、ツツジや桜の咲く奥多摩湖に向かって下山します。この逆コースもおすすめで、いずれも行程時間は6時間位です(写真は広島県緑化センターのアブラチャン)。

春登山におすすめしたい7つの山④:天城山

天城山は伊豆半島の最高峰で伊豆の踊子で知られる天城峠から伊東市方面の東北東7kmから8kmに位置する連山です。万三郎岳(1,406m)を主峰とする万二郎岳や遠笠山を含み、東西の広りをもっています。アマギシャクナゲ、アセビ、トウゴクミツバツツジ、マメザクラ、シャクナゲやトウゴクミツバツツジがみられます。特に万三郎岳周辺はアマギシャクナゲの大群落地として知られています。

山稜の雪や氷に注意

温暖なイメージの伊豆半島ですが、3月では山稜には雪や氷が残り、4月に入って山麓ではヤマザクラ・八重ザクラ・シダレザクラ等が満開でも山稜では花は期待できず、花の見ごろは5月から6月です。天城山の多くのハイキング・トレッキングコース中で、初心者におすすめなのが天城シャクナゲコースです。行程5時間で登山口はJR伊東駅から天城東急リゾートシャトルバス(55分、1,000円)の天城ゴルフ場か、マイカーでその先の天城高原駐車場となります(写真は天城シャクナゲ)。

春登山におすすめしたい7つの山⑤:棒ノ嶺

棒ノ嶺(ぼうのみね)は奥多摩と奥武蔵野の境となる長沢背稜上にあり、山頂の一本桜で知られています、4月末の白谷沢に入ると花にたくさん出会えます。まず、ツツジが見られ、沢の中を歩く様にゴルジュに近づくとネコノメソウ、コチャルメルソウと共にニリンソウが清楚な花を咲かせています。沢沿いにはヒメレンゲが咲き、大名栗林道との交差近くになるとヤマザクラも咲いています(写真は時計回りにニリンソウ、クワガタソウ、アオイスミレとタチツボスミレ)。

山頂から仙元尾根の下り

権次入峠から尾根道を辿ると山頂の桜の大木がまわりに10本程ある桜と共に、満開です。この桜は山頂にあるのが珍しいだけでは無く、花の下から覗く葉が赤いのも変わっています。でも、多くのハイカーやトレッカーに山頂のお花見で癒しと憩いを与えています。仙元尾根を下るスミレが咲き、カタクリやアセビの花が残り、ミツバツツジの群生も見られます。その中をさわらびの湯へと下ります。

春登山におすすめしたい7つの山⑥:筑波山

筑波山の春は2月から3月に咲く福寿草と梅で始まり、3月から4月はヤマザクラが新緑と共に山を彩ります。梅まつりの行われる筑波山梅林に植えられた紅や白の梅や麓の桜は種類と本数共、十分で名所にもなっています。山頂の散策路は3月のカタクリに始まり、キクザキイチゲやユリワサビが並びます(写真は筑波山梅園)。

筑波山春花の移ろい

4月には清楚なニリンソウを始め、キブシ、ネコノメソウ、ミミガタテンナンショウ、アブラチャン、タチツボスミレ、ヒナスミレ、オトメスミレ、モミジイチゴ、エンレイソウ、ツクバネソウやミヤマシキミ、ユキザサ、ヒトリシズカなども見られます。5月になるとツツジが赤や紫を誇るように咲き、夏に入って6月にはアジサイ、7月にはヤマユリの花々が続きます(写真はニリンソウの群生)。

春登山におすすめしたい7つの山⑦:三ツ峠

三ツ峠山は高山植物や山野草の多さで知られています。早春に麓でアブラチャンが黄色の花を付け、梅が盛りとなり、ヒメオドリコソウとナズナが咲き競い始めます。サクラ咲く4月に入ると水のしみ出す岩場では稀少でピンクのクモイコザクラが咲き、エイザンスミレ、タチツボスミレ、アカフタチツボスミレ、キバナノコマノツメ、ヒメスミレサイシン、アケボノスミレ、マルバスミレ、ノジスミレなど8種類以上のスミレも堪能できます。

三ツ峠山の春・夏の花

ニッコウネコノメ、ツルネコノメ、ミツバツチグリ、フデリンドウ、ヒトリシズカなども咲き出します。登山道ではマメザクラ、ミツバツツジ、サンショウバラが楽しめます。三つ峠は春から夏にかけてが花盛りです。4月中旬から6月に掛けてはナナカマド、ツツジや自生のアツモリソウが開花し、6月から8月にはシモツケソウ、その後にワレモコウ、ヅミ、チゴユリやフジアザミが続きます(写真はアツモリソウ)。

ヨウラクツツジ

ツツジとしては余り見かけませんが、ヨウラクツツジ属も見られます。学名はMenziesia J.E.Smithで、漢字では瓔珞躑躅と書きます。

春登山で桜を楽しめる山は?

桜はカワヅザクラ、ヤマザクラ、ソメイヨシノなど何処の山でも春になれば楽しめますが、それでもトレッキングやハイキングで良く知られた桜名所が幾つもあります。高尾山には薬王院周辺のヤマザクラや仁王門周辺の枝垂れ桜があり、丹沢山系の大山には樹齢400年の桜大木4本があります(写真は高尾山)。

六国見山・妙義山・筑波山・太平山

鎌倉の六国見山森林公園では「夫婦桜」がシンボルになっています。秦野の弘法山公園に植えられたソメイヨシノや山桜は2,000本を超しています。群馬の妙義山南麓には45種5,000本もの桜が植栽されている「さくらの里」があります。茨城の筑波山はソメイヨシノ、早咲きの河津桜や八重桜で知られています。栃木の太平山麓に在る太山寺のシダレザクラは樹齢350年を超えています(写真は妙義山「さくらの里」)。

宝登山・棒ノ嶺・岩殿山・生藤山

秩父の宝登山麓は、約30種500本以上の八重桜があでやかに咲く「通り抜けの桜」があり、その他に法善寺にあるしだれ桜や宝登山神社参道となる桜並木などもあり、「日本さくら名所百選」に選ばれています。前述の様に棒ノ嶺山頂は桜があり、春にはお花見ができます。大月の岩殿山南麓の丸山公園では300本以上の桜が咲き誇ります。奥多摩笹尾根の生藤山を彩っていた山桜のプロムナードは残念ながら桜の病気で、今は見られません(写真は岩殿山の桜)。

まとめ

春登山と言えば、やはり花々がつきものです。できるだけご紹介したかったのですが、紙面に限りがあるので、特殊な花は避けて一般的な花を取り上げた積りです。それでも相当な数の花々が有り、一つ一つを説明できませんでした。しかし、こんなに素晴らしい花々が身近にあり、また、春を代表する桜が何処にでもある豊かな自然、すぐにでも出かけて春を満喫しませんか(写真は秩父の大持山・子持山)。

春登山ガイドの気になる方はこちらもチェック!

春山の登山ウェアおよび登山装備には富士山登山のそれらが参考になります。また、別の視点からおすすめの春登山を紹介しているコース情報もありますので、合わせて参考としてください。

富士登山の服装と装備・持ち物は?山頂までを想定した準備リストをご紹介!

誰も一度は富士登山をしたいと思っています。夏の開山期間中は数珠繋ぎに大勢が登り、山小屋もたくさん営業しているので服装もラフになりがちです。で...

【関東】春登山におすすめの山10選!初心者や日帰りでも楽しめるコース情報も!

春の心地よい陽気になると関東の山でも山開きが行われ、登山シーズンが始まります。ここでは関東近郊の春登山におすすめの日帰り登山スポットを紹介し...