オートバイ用 DC 12V 電源ポート

エーモン リレー

エーモン 電工ペンチ 255mm

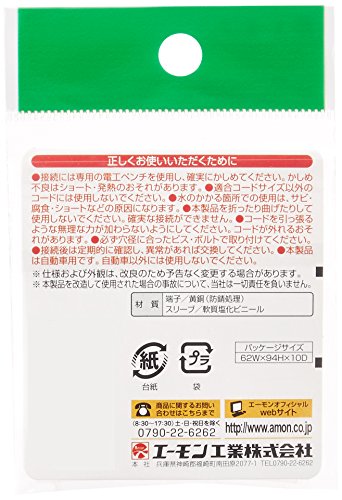

エーモン ギボシ端子 1004

エーモン ギボシ端子 ダブル

エーモン 丸型端子セット

エーモン クワ型端子セット

エーモン 電工ペンチ 端子セット

エーモン 電源取り出しコネクター

JTC 分岐ヒューズ

エーモン リレー(4極)

ニトムズ 自己融着テープ

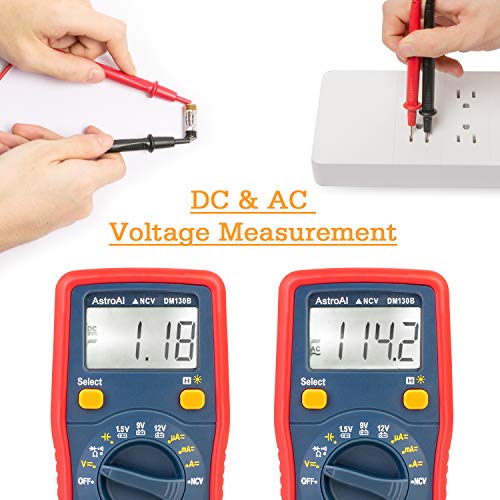

AstroAI テスター 電圧 4000

トラスコ 結束バンド ナイロン

USB電源はバイクライフの必需品

ツーリングに出かける際、知らない場所やわかりにくい場所に行く場合、カーナビ(スマホのアプリでも可)があると便利です。紙の地図を見るためにいちいちバイクを止めて広げるのは大変だし、道を間違えて遠回りになることもあります。

また長距離を走る際はバイクに乗りながら音楽を聴いたり、仲間との会話を楽しんだりもしたくなります。そこでバイクにスマホやカーナビ、音楽プレイヤーなどの電装品を取り付けることになるのですが、いずれの場合も長時間使用する場合はバッテリーがもたないのでバイク用USB電源が必要になります。

バイクにUSB電源を装着し、充電ポートに電装機器を挿して快適なバイクライフを楽しみましょう。

バイク用USB電源にもさまざまなタイプがある

オートバイ用 DC 12V 電源ポート

| 入力電圧 | 12V±4V |

|---|---|

| 出力電圧 | 0.24V±5V |

| 出力電流 | 1A |

バイク用USB電源にはいろんなタイプがあります。充電ポートが1つのもの、2つまたはそれ以上の複数の充電ポートを有するもの、シガーソケットが付いたもの、電圧計付き、電源スイッチ付きなどがあります。

また、USBポートの最大電流の違いもありますので使用目的と予算に応じて自分のバイクスタイルに合った適切なものを選びましょう。

シガーソケット付きUSB電源

出典: https://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AFUSB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-Idealeben-%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8USB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%882in1%E4%BB%95%E6%A7%98USB%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%83%93%E5%90%8C%E6%99%82%E5%85%85%E9%9B%BB-%E9%98%B2%E6%B0%B4%E4%BB%95%E6%A7%98-12V%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%E4%BB%98-%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E4%BB%98/dp/B01N9GO8NA/ref=sr_1_1_sspa?s=automotive&ie=UTF8&qid=1521611208&sr=1-1-spons&keywords=%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88+usb%E3%80%80%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF&psc=1

出典: https://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AFUSB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-Idealeben-%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8USB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%882in1%E4%BB%95%E6%A7%98USB%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%83%93%E5%90%8C%E6%99%82%E5%85%85%E9%9B%BB-%E9%98%B2%E6%B0%B4%E4%BB%95%E6%A7%98-12V%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%E4%BB%98-%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E4%BB%98/dp/B01N9GO8NA/ref=sr_1_1_sspa?s=automotive&ie=UTF8&qid=1521611208&sr=1-1-spons&keywords=%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88+usb%E3%80%80%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF&psc=1車に使用しているポータブルナビやドライブレコーダーなどをバイクに流用する場合はシガーソケット付きがおすすめです。車用の電装品はシガーソケットから電源を取るタイプが多いので、車用の電装品をバイクに流用する場合はシガーソケット付きを選びましょう。

スイッチ付きUSB電源

出典: https://www.amazon.co.jp/TurnRaise-USB%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-2%E5%80%8Busb%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88%E9%9A%A0%E3%82%8C%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E8%A8%88%E6%90%AD%E8%BC%89-%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC-%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9Busb%E9%9B%BB%E6%BA%90/dp/B076Q7V6K1/ref=sr_1_10?s=automotive&ie=UTF8&qid=1521611208&sr=1-10&keywords=%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88+usb%E3%80%80%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF

出典: https://www.amazon.co.jp/TurnRaise-USB%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-2%E5%80%8Busb%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88%E9%9A%A0%E3%82%8C%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E8%A8%88%E6%90%AD%E8%BC%89-%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC-%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9Busb%E9%9B%BB%E6%BA%90/dp/B076Q7V6K1/ref=sr_1_10?s=automotive&ie=UTF8&qid=1521611208&sr=1-10&keywords=%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88+usb%E3%80%80%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AFバイク用USB電源を機器側でON-OFFする必要性がある場合はスイッチ付きをおすすめします。

リレーを使わずに電源をバイクのバッテリーから直取りしている場合などは機器側でスイッチをON-OFFすることにより無駄な電力消費を抑えることができます。これにより、バイクのバッテリーあがりを防止することもできます。

電圧計付きUSB電源

出典: https://www.amazon.co.jp/TurnRaise-USB%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-2%E5%80%8Busb%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88%E9%9A%A0%E3%82%8C%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E8%A8%88%E6%90%AD%E8%BC%89-%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC-%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9Busb%E9%9B%BB%E6%BA%90/dp/B076Q7V6K1/ref=sr_1_10?s=automotive&ie=UTF8&qid=1521611208&sr=1-10&keywords=%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88+usb%E3%80%80%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF

出典: https://www.amazon.co.jp/TurnRaise-USB%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-2%E5%80%8Busb%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88%E9%9A%A0%E3%82%8C%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E8%A8%88%E6%90%AD%E8%BC%89-%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC-%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9Busb%E9%9B%BB%E6%BA%90/dp/B076Q7V6K1/ref=sr_1_10?s=automotive&ie=UTF8&qid=1521611208&sr=1-10&keywords=%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88+usb%E3%80%80%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AFバイク用USB電源にはバッテリーの電圧計を装備したタイプもあります。スマホなどの電装機器を充電ポートに挿して充電しながらバッテリーの電圧をこまめに確認できるので安心です。

ポート数やアンペア数をチェック

バイク用USB電源のポート数

バイク用USB電源の充電ポート数は2つ以上あると便利です。最近はバイクでもスマホにカーナビ、アクションカメラなど複数の電子機器を使用する機会が増えていますので、複数の充電ポートを備えていた方が使い勝手がよいと思われます。

スマホとカーナビ、スマホとアクションカメラ、スマホとインカムなどさまざまな組み合わせが考えられますが、複数の機器を同時に充電できるように2つ以上の充電ポートを備えたUSB電源を選びましょう。

USB電源の最大電流(アンペア数)

バイク用USB電源の最大電流には注意が必要です。廉価版のバイク用USB電源には一つの充電ポートの最大電流が1A以下のものも販売されています。

この場合、電流が低すぎてスマホが充電できなかったり、充電に長時間を要するなどの不具合を生じることがありますので充電ポートの最大電流は最低でも2A以上のものをおすすめします。

バイク用USB電源の取り付けに関するあれこれ

出典: https://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AFUSB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-Idealeben-%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8USB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%882in1%E4%BB%95%E6%A7%98USB%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%83%93%E5%90%8C%E6%99%82%E5%85%85%E9%9B%BB-%E9%98%B2%E6%B0%B4%E4%BB%95%E6%A7%98-12V%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%E4%BB%98-%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E4%BB%98/dp/B01N9GO8NA/ref=sr_1_1_sspa?s=automotive&ie=UTF8&qid=1521611208&sr=1-1-spons&keywords=%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88+usb%E3%80%80%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF&psc=1

出典: https://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AFUSB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-Idealeben-%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8USB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%882in1%E4%BB%95%E6%A7%98USB%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%83%93%E5%90%8C%E6%99%82%E5%85%85%E9%9B%BB-%E9%98%B2%E6%B0%B4%E4%BB%95%E6%A7%98-12V%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%E4%BB%98-%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E4%BB%98/dp/B01N9GO8NA/ref=sr_1_1_sspa?s=automotive&ie=UTF8&qid=1521611208&sr=1-1-spons&keywords=%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88+usb%E3%80%80%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF&psc=1バイク用USB電源を取り付けるには機器への電源供給が必要です。また見栄えや回路の耐久性の面から、バイクのガソリンタンクやシートの下に電源ケーブルを通す必要があります。

さらにバイクのバッテリーやヒューズBOXも扱う必要があります。また取り付け方が悪いと他の電装系に影響を及ぼし、正常に作動しなくなる場合もあります。取り付けに自信のない方はバイク屋さんやバイク用品店などに購入と同時に取り付けを依頼しましょう。

供給電源はどこから取る?

ただしバイク屋さんやバイク用品店などで購入すると一般的にネットショッピングよりも割高となるうえに取り付け工賃も必要になるので、それなりに費用がかさむことになります。なるべく安く取り付けたいという方は是非自分でバイク用USB電源の取り付けにチャレンジしてみてください。

バイク用USB電源を含む電装品の供給電源を取るにはいくつかの方法があります。安定した電圧の確保と信頼性を考慮して配線しましょう。

バイクのバッテリーから直取り

バイクのバッテリーの(+)端子から直接電源を取る方法です。配線も簡単なうえ、高出力で安定した電源を確保できるのですが、常に電流が流れるのでバッテリーあがりになる危険性があります。このため電装品側に電源スイッチを備えるなどの対策が必要です。

バイクのランプ類やホーンなど電装品の配線から取る

バイクのヘッドランプやストップランプ、ホーンなどもともと備わっている電装品の配線から分岐して電源を取る方法もあります。但し、もともとバイクに備わっている電装品に影響を与えず、かつ安定した電圧を得るにはどこから分岐したらよいのか見極める必要があります。

そのため、ある程度電気系の知識がある人でないと難しいかもしれません。

リレーを使う

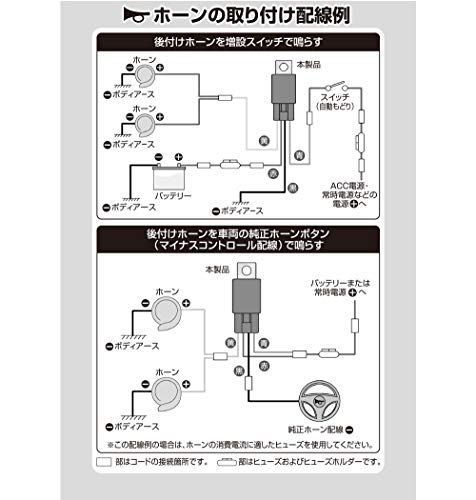

エーモン リレー

| 接点構成 | 1a |

|---|---|

| 使用可能電力 | MAX240W(20A) |

上の2つの方法にはそれぞれメリット・デメリットがありましたが、この双方のメリットを生かした方法があります。

それはリレーを使うことにより電源はバイクのバッテリーから直接取ることで安定した電圧を確保しつつ、バイクのイグニションをONした時だけ電流が流れるようにする方法です。私は安定した電圧確保と信頼性の面からこの方法で取り付けました。

電装系の配線に必要なもの

バイクに限らず、電装系の配線を行う際に必要なものがあります。それは電工ペンチと各種用途に応じた端子類です。車やバイクの配線を接続したり分岐したりする際は専用の端子を使いましょう。

そうしないと後々配線が外れて断線したり、他の回路とショートするなど電装品の故障の原因を招く可能性もあります。自分でバイク用USB電源を取り付ける場合は、前もって電工ペンチと目的に応じた端子類を準備しておきましょう。

バイク用USB電源のアースはどうする?

バイク用USB電源の供給電源はリレーを介してバイクのバッテリーから直接取るのがおすすめですが、アースはどうすればよいのでしょうか?これもバイク用USB電源のアースからケーブルを伸ばしてバイクのバッテリーの(-)端子に接続するのが一番簡単なのですが、それなりの長さの電源ケーブルが必要になります。

バイクのフレームはバッテリーの(-)端子につながっていますので、バイクのフレームと導通が取れているネジ類に共締めして接地してもかまいません。

取り付けに必要な工具と部品・消耗品

バイク用USB電源の取り付けと配線によく用いられている工具類と部品・消耗品を紹介します。ホームセンターやネットショップなどで購入できますので必要に応じて準備しておくとよいでしょう。

電工ペンチ

エーモン 電工ペンチ 255mm

| 材質 | 本体/50Cカーボン鋼 グリップカバー/塩化ビニール樹脂 |

|---|---|

| サイズ | 全長約240mm |

電源ケーブルを切ったり、被覆を剥いて銅線を露出させたり、端子を圧着するのに使うアイテムです。中でもこちらのエーモンの商品は、細かい部品のかしめにも使える、ちょうど良いサイズ感が人気です。

握った時に手に馴染みやすく、作業を快適に行うことができるので、他の商品と悩んだ際にはこちらを選んでおけば間違いありません。刃の部分はダイヤモンド研磨仕上げが施されており、切れ味が抜群です。

ギボシ端子

エーモン ギボシ端子 1004

| 容量 | 100個入り |

|---|

電源ケーブル同士を接続するときに使います。一時側の電源ケーブルにメスの端子を、二次側の電源ケーブルにオスの端子を取り付け、オスとメスを接続してスレーブを被せます。(スレーブはオス用、メス用で形状が異なります。また、端子を取り付ける前に双方の電源ケーブルにスレーブを通しておく必要があります。)

ギボシ端子(ダブル)

エーモン ギボシ端子 ダブル

| 容量 | 5セット入り |

|---|

ギボシ端子のメス側がダブルとなっており、2本の電源ケーブルのオス型端子と接続できるようになっているアイテムです。配線を分岐するときに使います。

安心のエーモン製で、使いやすさは口コミで評判です。ノーブランドの凡用品と比べて品質も高く、しっかり使用できます。DIY好きにはもってこいの商品なので、これから購入される場合には最初の一つにこちらを選んでおくことをおすすめします。

Y型接続端子

Y型接続端子

| 容量 | 2個入り |

|---|

電源の分岐に使うアイテムです。これをつけるだけで、ホーンもフォグランプもしっかり作動するようになるので大変便利です。ケーブル本体以外にも配線部分や金具部分まで高品質に仕上がっており、値段以上の価値があると言っても過言ではありません。

ホーンの配線作りの素人でも、非常に扱いやすいのも魅力です。防水性の面だけ注意すれば、手軽に使えるコスパ抜群の商品と言えるでしょう。

丸型端子・クワ型端子

エーモン 丸型端子セット

| 穴径 | 10φ |

|---|---|

| 容量 | 3セット |

エーモン クワ型端子セット

| 穴径 | 8φ |

|---|---|

| 容量 | 4セット |

端子の輪にネジを通して締め付けます。バイクのバッテリーの端子に電源ケーブルを共締めするときに使います。丸型端子は先端がドーナツ型となっている為、一旦ネジを取り外してから差し込む必要があるのに対し、クワ型端子は先端が切れていのでネジを完全に取り外さなくとも緩めた状態で差し込むことができます。

これらの端子があれば、コードの先端をハンダ付けする手間が省けるので、大変便利です。

電工ペンチ・端子セット

エーモン 電工ペンチ 端子セット

| サイズ | 27.6 x 12.2 x 3.2 cm(梱包時) |

|---|---|

| 重量 | 500g(梱包時) |

電工ペンチと数種類の端子、スレーブをセットにしたものも売られています。個別に購入するよりも割安になるため、これから揃える方はセット品を購入するとよいでしょう。

作業頻度が少ない人向けに必要十分なものが揃っているので、たまに日曜大工をするのが趣味の方などにはぴったりの商品です。電工ペンチのみ、初心者だとギボシのカシメ作業が上手くいかない場合がありますが、それ以外のアイテムだけ見てもコスパは非常に高いです。

電源取り出しコネクター

エーモン 電源取り出しコネクター

| 容量 | 2個入り |

|---|

既存の電気配線から電源を取り出す際、既存の配線を一度切断してギボシ端子(ダブル)やY型接続端子を使って分岐する方法もありますが、電源取り出しコネクターを使えば簡単に分岐することができます。

既存の電源ケーブルにコネクター部をカチッと強くはめ込むことで被覆の一部がカットされ、中の銅線に金属端子がしっかりと密着するため簡単に配線を分岐することができます。

分岐ヒューズ

JTC 分岐ヒューズ

| 容量 | 10個入り |

|---|

以上の方法で配線を途中で分岐するには、既存の配線の一部を切断する、または被覆の一部を切断するなど、既存の電源ケーブルを傷つけることになります。それが嫌な場合は、既存の電源ケーブルを全く傷付けずに供給電源を取り出す方法があります。

それは分岐ヒューズを使えばよいのです。ヒューズに分岐用のケーブルを取り付けてありますので、既存のヒューズと差し替えるだけで既存の電源ケーブルに一切傷をつけることなく供給電源を取り出すことができます。

リレー(4極)

エーモン リレー(4極)

| 接点構成 | 1a |

|---|

リレーとは電磁石を利用したスイッチのことで、コイルに電流が流れると磁力が発生してその力によってスイッチをONする装置のことです。

コイル側に電流が流れていないときは磁力が発生しないためスイッチもOFFになります。これを利用することでバイクのイグニションがONのときだけ電装品に電流が流れるようなスイッチを含む電気回路を構成することができます。

自己融着テープ

ニトムズ 自己融着テープ

| サイズ | 19mm×10m |

|---|

自己融着テープとは、粘着剤が塗布されておらず、引っ張りながら巻きつけることでテープ同士が密着するものであり、耐水性・電気絶縁性に優れています。このため電源ケーブルの端子部などに巻きつけることで耐水性・電気絶縁性を確保することができます。

金属腐食を起こしにくく、はくり紙がないことからエコでもあるので、こちらのニトムズの商品は非常におすすめの防水対策アイテムです。

テスター

AstroAI テスター 電圧 4000

| 色 | レッド |

|---|

電気回路の電流や電圧、抵抗の値を測る装置です。電気の導通を測るなどして、電気回路が正しく構成されているかの確認作業に使用します。

こちらで紹介するのは小さなトラブルから複雑な問題にも役立つ、高機能な商品。本体の耐久性も高く、測定の精度も非常に高く設計されています。非接触で電圧を自動的に検知してくれるので、使うときにはコンセントやソケット、端子などのそばに本商品を置くだけで簡単に測定が可能です。

分岐ヒューズはどれと交換すればいい?

今回、バイク用USB電源用の供給電源はバッテリーから直接取り、リレーのコイル駆動用の電源に分岐ヒューズを使います。このため消費電力はわずかでありバイクにもともと備わっている電装系への影響はほとんどありません。

従ってバイクのイグニションスイッチと連動している回路(イグニションONのときだけ電流が流れる回路)のヒューズであればどれと交換しても問題ないでしょう。例えばウィンカーやストップランプ、ホーンなどのヒューズと交換すればよいと思います。

バイク用USB電源の分岐ヒューズの種類

まずヒューズの形状には「平型」、「ミニ平型」、「低背型」の3種類があります。バイクには「平型」または「ミニ平型」が使われている場合が多いようですが、バイクの車種によって、また同じバイクでも製造年式によって形状が違う場合もあります。

また、形状以外にアンペア数もいろんな種類がありますので、既存のヒューズ形状とアンペア数を確認してから同じものを購入することをおすすめします。

バイク用USB電源の取り付け場所

出典: https://www.amazon.co.jp/BlueField-%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E7%94%A8-USB%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8-USB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%92%E5%80%8B-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BCLED/dp/B01EQZUNJ2/ref=sr_1_54?ie=UTF8&qid=1521615604&sr=8-54&keywords=USB%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%80%80%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF

出典: https://www.amazon.co.jp/BlueField-%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E7%94%A8-USB%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8-USB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%92%E5%80%8B-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BCLED/dp/B01EQZUNJ2/ref=sr_1_54?ie=UTF8&qid=1521615604&sr=8-54&keywords=USB%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%80%80%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AFバイク用USB電源はその使い勝手からハンドル付近に取り付けることが多いようです。スマホ、カーナビ、音楽プレイヤーなどの電子機器は操作が必要なため手の届く範囲、つまりハンドル周りに取り付ける場合が多いです。

このため、バイク用USB電源もこれらの電子機器からケーブルの届く範囲に取り付ける必要があり、やはりハンドル周辺に取り付けるのことをおすすめします。

バイク用USB電源の配線はどこを通す?

ガソリンタンクの下を通す

バイク用USB電源の配線(バッテリーの(+)端子から機器まで、および機器からバッテリーの(-)端子もしくはアース接地点まで)はどうすればよいのでしょうか? バイクは車と違ってむき出しで走るため雨や風の影響を強く受けます。

このため単純にバイクのバッテリーと電子機器間を電源ケーブルでつなぐだけでは走行中に揺られて接続部分が緩んだり、外れることもありますので、バイクのガソリンタンクやシートの下を通すなどして風や雨の影響を受けにくくすることをおすすめします。

配線の固定

トラスコ 結束バンド ナイロン

| 容量 | 100本入り |

|---|

また配線の途中数カ所をバイクのフレームなどの安定した箇所に結束バンドで固定するなどして、走行中に電源ケーブルが動かないようにする工夫も必要です。

また接続部分が雨に濡れる箇所にある場合は、たとえスレーブを被せていたとしても水分が浸み込んでくる可能性があるため、自己融着テープを巻くなどして防水対策をしておくことをおすすめします。

バイク用USB電源を取り付ける前に

出典: https://www.amazon.co.jp/BlueField-%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E7%94%A8-USB%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8-USB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%92%E5%80%8B-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BCLED/dp/B01EQZUNJ2/ref=sr_1_54?ie=UTF8&qid=1521615604&sr=8-54&keywords=USB%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%80%80%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF

出典: https://www.amazon.co.jp/BlueField-%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E7%94%A8-USB%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8-USB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%92%E5%80%8B-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BCLED/dp/B01EQZUNJ2/ref=sr_1_54?ie=UTF8&qid=1521615604&sr=8-54&keywords=USB%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%80%80%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF取り付け位置を想定

バイク用USB電源を取る付ける前にどこに取り付けるのか?供給電源はどこから取るのか?アースはどこへ接地するのか?配線はどこを通すのか?さらには取り付けに際しどのような工具類、部品・消耗品が必要なのかをあらかじめ想定しておくことをおすすめします。

その方が作業の途中で慌てることなくスムーズに進めることができます。

電気系を扱う前に

また電気系を扱う場合は、最初にバイクのバッテリーの(-)端子を外しておきましょう。これは電気系を扱っている最中に電源ケーブルや工具などがバイクのフレームまたはフレームに接地された金属部分に触れ、ショートするのを防ぐためです。

バイク用USB電源の取り付け方法

出典: https://www.amazon.co.jp/TurnRaise-%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AFUSB%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC-%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8-%E8%BB%8A%E8%BC%89USB%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC-%EF%BC%92USB%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%882-1A/dp/B075D4TJR9/ref=sr_1_61?ie=UTF8&qid=1521615604&sr=8-61&keywords=USB%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%80%80%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF

出典: https://www.amazon.co.jp/TurnRaise-%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AFUSB%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC-%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8-%E8%BB%8A%E8%BC%89USB%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC-%EF%BC%92USB%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%882-1A/dp/B075D4TJR9/ref=sr_1_61?ie=UTF8&qid=1521615604&sr=8-61&keywords=USB%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%80%80%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF今回はバイク用USB電源をハンドルに取り付け、リレーを用いてバイクのイグニションをONにしたときだけ通電するようにします。

リレーのメイン電源はクワ型端子を用いてバイクのバッテリーの(+)端子に接続し、コイル駆動用の電源は分岐ヒューズを用いてバイクのヒューズボックスから取ります。バイク用USB電源のアース、コイル駆動用のアースはクワ型端子を用いてバイクのバッテリーの(-)端子に接続します。

配線の固定と防水対策

バイク用USB電源からバッテリー付近までの配線はガソリンタンクとシートの下を通し、途中数カ所を結束バンドでバイクのフレームなどに固定します。リレーはバイクのヒューズボックス付近に配置します。

配線同士の接続や分岐はギボシ端子を用い、接続部分が露出している場合は自己融着テープを巻いて防水処理を施すものとします。

バイクのシートを外す

出典: https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%AC%E3%83%88%E3%83%AD%E9%A2%A8-%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7-Yamaha-Kawazaki-Motorseat-BR22/dp/B07BK21WSM/ref=sr_1_3_sspa?ie=UTF8&qid=1521614810&sr=8-3-spons&keywords=%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%80%80%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88&psc=1

出典: https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%AC%E3%83%88%E3%83%AD%E9%A2%A8-%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7-Yamaha-Kawazaki-Motorseat-BR22/dp/B07BK21WSM/ref=sr_1_3_sspa?ie=UTF8&qid=1521614810&sr=8-3-spons&keywords=%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%80%80%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88&psc=1バイクのシートの外し方は車種によって異なります。ボルトやナットで固定されているものや、工具なしで外せるものなどさまざまです。

メインシートを外すためには先にタンデムシートを外さなければならないものや、シートを取り外さなくても開けるだけで作業できるタイプのものもあります。取り外しに工具が必要な場合は適切な工具を準備しておくことをおすすめします。

バイクのサイドカバーを外す

出典: https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%80-%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC-%E5%B7%A6%E5%8F%B3%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%BC/dp/B078HWX8YB/ref=sr_1_3_sspa?s=automotive&ie=UTF8&qid=1521616158&sr=1-3-spons&keywords=%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC&psc=1

出典: https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%80-%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC-%E5%B7%A6%E5%8F%B3%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%BC/dp/B078HWX8YB/ref=sr_1_3_sspa?s=automotive&ie=UTF8&qid=1521616158&sr=1-3-spons&keywords=%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC&psc=1バイクのガソリンタンクを外す

ガソリンタンクを浮かせるだけで作業可能な場合

出典: https://www.amazon.co.jp/BRAKE-%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%AF-%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC-%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97-%E4%BB%98%E3%81%8DGN125gn125_B-5_T90_T109/dp/B01AI4UH8C/ref=sr_1_15?s=automotive&ie=UTF8&qid=1520576354&sr=1-15&keywords=%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AF

出典: https://www.amazon.co.jp/BRAKE-%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%AF-%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC-%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97-%E4%BB%98%E3%81%8DGN125gn125_B-5_T90_T109/dp/B01AI4UH8C/ref=sr_1_15?s=automotive&ie=UTF8&qid=1520576354&sr=1-15&keywords=%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AFバイクのガソリンタンクの外し方も車種によってさまざまですが、基本的にはバイクのフレームに装着された左右のダンパーにガソリンタンクの前方にあるフックを引っ掛けてガソリンタンクの後方をボルトやナットで固定するタイプが多いと思います。

ガソリンタンクをダンパーから外して少し浮かせる程度で配線作業できる場合はわりと簡単な作業で済みます。

ガソリンタンクを完全に取り外す必要がある場合

完全にガソリンタンクを取り外す必要がある場合はガソリンのホースを外す必要があり、さらにアメリカンタイプのバイクでガソリンタンクの上部にスピードメーターやパイロットランプ類がある場合は、スピードメーターのケーブルや配線のカプラーを外す必要がありますので、それなりに大がかりな作業となります。

バイク用USB電源を取り付ける

ハンドルにバイク用USB電源の機器を取り付けます。最初から位置を確定してしまうと後で微調整の必要性が出てきたときに大変ですのでとりあえず仮留めをしておき、配線が終わってから微調整することをおすすめします。

バイク用USB電源からバッテリーの近くまで配線を通す

電装系の一次側と二次側の配線をバイクのハンドルからガソリンタンクの下を通してシート下のバッテリー付近まで持ってきます。電源ケーブルが動き回らない様に数カ所をバイクのフレームなどに結束バンドで固定します。

結束バンドでの固定は最初に仮留めしておき、配線作業が終了してから本締めすることをおすすめします。

メイン回路の配線

リレーのメイン回路の一次側にクワ型端子を用いてバイクのバッテリーの(+)端子に接続します。次にメイン回路の二次側にギボシ端子を装着し、バイク用USB電源の一次側と接続します。バイク用USB電源の二次側はクワ型端子を用いてバイクのバッテリーの(-)端子に接続します。

リレーのコイル駆動用の配線

リレーのコイル駆動用回路の一次側に分岐ヒューズを取り付け、バイクの既存のヒューズと差し替えます。分岐ヒューズを挿す向きは、分岐用のケーブルが付いている側を一次側に向くように挿してください。

こうすることにより万一ヒューズが切れた際もコイル駆動用電源を確保することができます。コイル駆動用回路の二次側はクワ型端子を用いてバイクのバッテリーの(-)端子に接続します。

動作確認

以上で配線作業は終わりました。バイクのバッテリーの(-)側を端子に取り付け、実際にバイクのイグニションをONにして動作確認しましょう。動作確認はバイク用USB電源の充電ポートにスマホなどの機器のケーブルを挿してきちんと充電されていればOKです。

バイク用USB電源の充電ポートに電流が来ていないなど不具合がある場合は、テスターで各接続部の導通を確認していき、どこに問題があるのかを割り出しましょう。

微調整

仮留めしていたバイク用USB電源の位置や角度を微調整して本締めします。また電源ケーブルを固定する結束バンドも固定位置を微調整して本締めし、結束バンドの余った部分を切り取ります。さらに電源ケーブルの接続部が濡れる可能性があるときは自己融着テープを巻くなどして防水処理をしておきましょう。

組み上げ

事前に外しておいたバイクのガソリンタンク、シート、サイドカバーなどを装着して作業完了です。

まとめ

以上でバイクにUSB電源を取り付けることができました。バイク用USB電源がきっとあなたのバイクライフを快適なものにすることでしょう。USB電源の充電ポートにスマホやカーナビ、音楽プレイヤーなどを接続してツーリングに出掛けましょう!