ダイワ ロッド 陽舟 9

アルファタックル(alpha tackle) ロッド WIZZ 竹龍ヘラ EX 硬調9 68048

プロックス(PROX) 三作目翔仙景(硬調)並継へら 9尺 3SNH9

SANNA(サンナー) ヘラウキ 2本入 18cm(6)

かや 浅ダナ釣用 へら浮き【ウキ】3本セット

ダイワ(Daiwa) ナイロンライン スペクトロンへらXP道糸 60m 0.8号 ライトグリーン

サンヨーナイロン ライン VALCAN ヘラハリス 50m 0.5号

ダイワ(Daiwa) へら用 釣り針 フックハリス付 4-0.4 Pマルチ D-MAX

マルキュー(MARUKYU) 鯉スパイス

ヘラブナ釣りの魅力とは?

ヘラブナ釣りは全長2mを超える長竿と独特なウキ、グルテン素材を基本とした練りエサを使って行う昔から日本で広く楽しまれてきたスポーツフィッシングの元祖のような存在。 喰わせの為に様々な素材を配合した練りエサと細かなアタリも逃さないヘラウキを使ってヘラブナと静かに向かい合う、頻繁に動いて魚を誘うルアーフィッシングとはまた趣の違った釣りです。 比較的難しい釣りのイメージを持たれているかもしれませんが「釣りはフナに始まりフナに終わる」なんて言葉もあるくらいで初心者でも釣り方さえ覚えれば十分に狙える魚です。 静かにウキの動きを見守りながらアタリを待ち、アタリがあった刹那に合わせ、魚を掛ける快感とその引きの強さは他の釣りではなかなか味わえない興奮を与えてくれるでしょう。

動画のように当たりを見極めてあわせるのは少々難易度が高いですがそれこそがヘラブナ釣りの魅力。ウキの動きを介してヘラブナと釣り人との駆け引きが醍醐味です。さらに一度フッキングに成功すれば体高が高いため、水の抵抗が大きく引きの強いヘラブナとの熱いファイトも楽しむことができます。

ヘラブナとはどんな魚?

出典: http://www.nhc27.jp/Editor/2012/05/post-343.php

出典: http://www.nhc27.jp/Editor/2012/05/post-343.php尺へらと呼ばれるものになるとこれぐらいのサイズになります。 ここまでの大物はヘラブナ釣り師全員のあこがれです。

ヘラブナとは本来琵琶湖の固有種であったゲンゴロウブナを釣りの対象魚として体高が高くなるように品種改良した魚の事。現在では日本各地に放流され多くの野池や湖、ダムなどで生息しています。 おおよそ生後3年で体長が30cm、寿命が長く大きいものになると60cmを超えるまで成長。食性は雑食性ですが主に植物性のプランクトンを好んで食べます。 古くから釣りの対象魚として非常に人気が高く。管理釣り場も多く存在するので初心者の方はまずは管理釣り場で挑戦して釣り方を覚える良いと思います。

まずはとにかくヘラブナ釣りをやってみたいという方にお勧め!

まったくの初心者で、道具も何も持っていないという方にはまず入門として道具の貸し出しをやっている管理釣り場がおすすめ。 ヘラブナは他の魚に比べ警戒心が強く、なかなか釣るのが難しい魚。そこが魅力の一因でもありますが、初心者がいきなりの池などの野生のヘラブナに挑戦するのは少し難易度が高いです。 管理釣り場なら、初心者向けの釣り方講座を開いている所もありますし、エサ込みで道具が借りられ、頻繁に放流をやっているのでスレていない食い気のあるヘラブナも多く初心者でも楽に釣ることが可能です。 やはり釣れないよりも釣れた方が楽しいですし、釣り方も身について多くの事が学べます。道具を買いそろえて、これから始めようという方もやはりまずは管理釣り場から始めるのがおすすめでしょう。

手ぶらで楽しめる!ヘラブナ釣り堀をご紹介

ここでは道具も持っていない全くの初心者でも手ぶらで楽しめるお勧めのヘラブナ釣り堀を、今回は東京都内に絞っていくつかご紹介いたします。

市ヶ谷フィッシュセンター

市ヶ谷フィッシングセンターは東京都東京都新宿区市谷田にある創業50年を超える老舗のヘラブナ釣り堀。 中央線市ヶ谷の駅からすぐ近くにあり、交通の便のよいお勧めの釣り堀です。 料金は1時間大人750円から、釣り竿と練りエサ等の道具もそれぞれ100円からレンタル出来ます。

弁慶フィッシングクラブ

弁慶フィッシングクラブは東京都丸の内線/銀座線「赤坂見附」から徒歩五分の釣り場。こちらも駅から近く交通の便が良いです。 料金は30分430円から。エサとヘラ竿はどちらも100円からレンタル出来ます。 こちらはヘラブナの他ブラックバスや雷魚の釣り堀もあり、そちらも道具一式のレンタルを行っているので幅広い釣りを楽しむことができるのが魅力です。

あらかわ遊園釣り堀

あらかわ遊園釣り堀は東京都荒川区のあらかわ遊園内にある釣り堀です。 こちらも都電荒川線「荒川遊園地前」から徒歩3分のアクセスのいい場所にあり、遊漁料も大人1時間350円からとリーズナブル。釣り餌代100円はかかりますが、竿代は無料(針替の場合は10円掛かります)とかなりお手軽にヘラブナ釣りを楽しむことができる釣り堀です。

衆楽園

衆楽園は東京都の南麻布にある歴史あるヘラブナ釣り堀。 東京メトロ南北線の麻布十番駅から徒歩10分に所にあります。 料金は1時間600円から貸竿代が200円。練りエサ代が100円となります。 ここの特徴は何といっても静かで落ち着く穴場だという事。 麻布の住宅内でのんびりとしたヘラブナ釣りが楽しめるおすすめスポットです。

図解でわかるヘラブナ釣りの仕掛け

ヘラブナ釣りの仕掛けは図のように主に7つの道具を使います。 ヘラ竿:2.7~5.4m程度のリールのついていない和竿 道糸:ハリスをつなぐための糸0.6~1.5号の糸で長さは竿によって変わります。 ヘラ浮き:ヘラブナ釣り用の浮き。これで繊細なアタリをキャッチします。 ウキ止め:道糸に浮きを固定するためのゴム製の道具。 錘:仕掛けを沈めるための重り。板錘やガン玉を使用します。 ハリス:食わせの為に使う道糸より細い糸。0.4~1.2号を使用。 針:ヘラ用の3~6号を使用。7~5cmの段差を付けて誘いと食わせの餌をつけます。

ヘラブナ釣りの基本!ヘラブナ用釣り竿をご紹介

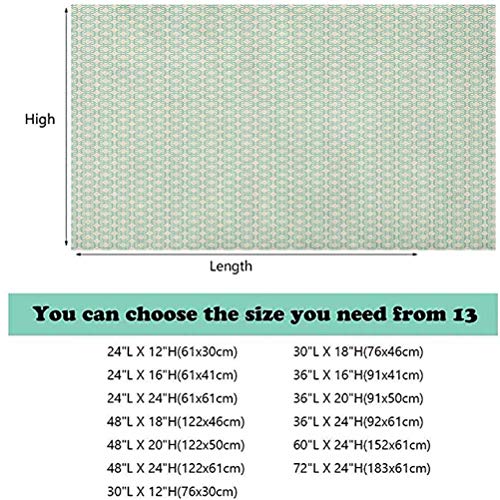

ヘラブナ釣りに用いられるヘラ竿は昔は竹製が多かったですが現在はカーボン製がメイン。竹竿は職人さんが作った値段が張るものが多いので、初心者はダイワやシマノなどの有名メーカーのカーボン製のヘラ竿がおすすめです。また、ヘラ竿は長さの表記がメートル法では無く「尺」表記なので買うときに注意してください。(1尺=約30cm) 主に釣り場に合わせて8尺から20尺以上の竿を釣り場に合わせて使い分けますが、長尺の竿は扱いづらい上に管理釣り場で禁止されていることが多く、初心者の方は扱いやすい短めの8尺か9尺の竿がおすすめです。 また、ヘラ竿は竿の長さが狙えるポイントや深さにダイレクトに直結してきます。最初は1本でもいいですか、徐々に色々な長さをそろえていくといいでしょう。 ヘラ竿には並継ぎ式と振り出し式の2種類があります。 それぞれ並継ぎ式はいくつかに分かれた竿をつなぎ合わせる方式、振り出し式はアンテナのように竿が伸びる方式になっています。

ヘラブナ竿の選び方のポイント

ヘラ竿を買うときの基本は一尺飛び

ヘラ竿を選ぶためのポイントとして覚えておきたいのは初心者はまず奇数尺なら奇数、偶数尺なら偶数と揃えて買うという事です。例えば最初に8尺の竿を買ったら次は10尺、12尺といったような感じ。 理由としましては1尺の長さは約30cmであまり大きな差にはならないからです。それならば1尺飛びで購入して偶数なり奇数なりでそろえて買った方が様々なシーンや釣り方に対応しやすくなります。

材質別のヘラブナ竿の特徴

カーボン

カーボンの特徴は何といっても安価な事。竹竿に比べても非常に軽いため体への負担が少なく、現在では大会でも多く使われておりヘラ竿では主流の材質になっています。 手入れも簡単で丈夫な上、各メーカーも安価なものから高価なものまでさまざまな種類を販売しているので初心者の方にはまず安価で短い尺のカーボンロッドが圧倒的におすすめです。

竹

竹は古くからヘラブナ釣りの竿の素材として親しまれてきた材質。 ベテランのヘラブナ釣り師からはアタリを合わせたときの感覚が違うなどという事で人気がありますがものによってはアンティーク的な価値が出るものもあるなど非常に高価なものが多いです。 また、カーボンに比べてメンテナンス性が悪いのでこまめに手入れをしてあげないとダメになったりもし、初心者にはお勧めできない素材です。 腕を上げ、本格的にヘラブナ釣りを始める時になってやっと買うべき上級者向けの材質と言えるでしょう。

ヘラブナ竿の調子

ヘラ竿の調子(竿のどの部分で曲がるか)は大きく分けて「本調子」、「胴調子」、「先調子」、「四分六調子」と4種類ほどあり、釣り方によって使い分けます。初心者の方が深く気にする部分ではありませんが、先調子の方が狙ったポイントにエサを落としやすいという事だけ覚えてお入れください。

初心者におすすめの入門用ヘラブナ釣り竿をご紹介

ここでは初心者の方にもおすすめな入門用ヘラ竿をご紹介していきます!

ダイワ ロッド 陽舟 9

ダイワ ロッド 陽舟 9

Amazon価格で8000円以内(2017/6/10現在)のお手軽な値段のロッド。 良好なバランスで尺上のヘラブナでも十分に釣りあげることができます。 穂先は糸が絡みづらいからまん穂先使用。グリップも滑りにくい編み込み握りを採用しているため初心者でも扱いやすい竿になっています。継ぎ仕様で本格的にヘラブナ釣りを始めたい方におすすめ。

アルファタックル(alpha tackle) ロッド WIZZ 竹龍ヘラ EX 硬調9 68048

アルファタックル(alpha tackle) ロッド WIZZ 竹龍ヘラ EX 硬調9 68048

Amazon価格で5千円以下(2017/6/10現在)のヘラブナ釣り入門にはもってこいのリーズナブルな価格の竿です。 握りやすいグリップ系形状の振出式(アンテナのように伸びるタイプ)タイプで持ち運びにも便利なお勧めのひと竿です。

プロックス(PROX) 三作目翔仙景(硬調)並継へら 9尺 3SNH9

プロックス(PROX) 三作目翔仙景(硬調)並継へら 9尺 3SNH9

Amazon価格で7000円以下(2017/6/10現在)のカーボン製並継ぎヘラ竿。高弾性カーボンを利用した硬調のへら竿で、入門用の扱いやすいスタンダードな調子が特徴の竿です。

アタリを見逃さないヘラブナ釣りの重要アイテムヘラ浮きをご紹介

ヘラ浮きとはヘラブナ釣りには欠かせない独特の形状をした浮きの事。 ヘラブナを釣ること自体は玉ウキや棒ウキで出来なくもないですが、ヘラブナは繊細なアタリをする魚。ヘラブナがエサを吸い込む微細な動きを逃さずキャッチするならばヘラ浮きの存在は欠かせないものになります。

動画のようにヘラブナは吸い込むようにしてエサを食べます。 そして針のついたエサをエサを吸い込んでも違和感を感じてしまえばすぐに吐き出してしまうのです。 この水中の細やかな動きを逃さないようにするのがヘラ浮きの役割、というわけなのです。

ヘラ浮きの構造について

ヘラブナ釣りに使う浮きの構造は画像のように大きく分けてトップとボディーの2つの名前で呼ばれます。 ボディーに使われる素材の多くは「クジャクの羽」か「かや」の2種類。 トップに使われている素材は「セル」「パール」「PC」「グラスソリッド」の4種類が主。そこから中に空気の入っている「パイプ」と中まで素材だ詰まっている「ムク」の2種類に分かれ、それぞれ浮力が違います。 ラインに浮きを取り付ける部分は足とよばれ、こちらは「竹」や「カーボン」、「グラスソリッド」等で出来ています。 このように、ヘラブナ釣りのウキは複数の素材を組み合わせた構造をしているのです。

目的別のウキの違い

ヘラブナ釣りの浮きはは大きく分けて水中に餌を浮かせて釣る浅棚(カッツケ釣り)用と底に餌をつけて釣る底釣り用の2種類があり、現在多種多様な浮きが販売されていますが正直言って初心者では違いがわかりづらいかと思います。 そこでここでは、まだヘラブナ釣りに慣れていない方には浅棚用の浮きをおすすめしたいと思います。 底釣りはある程度正確に水深を図り仕掛けを作らなくてはなりませんが、浅棚釣りではそこまで正確に仕掛けを作らずにアバウトに作っても何とかなります。(もちろん正確に棚を図って釣った方が釣果は良いですが) また底釣りには根がかりというリスクも高くなるため、仕掛けをロストしやすいというデメリットもあるというのが浅棚釣りをおすすめする理由になります。 まずはパイプトップの20cmぐらいの大きさの浮きから始めるのがおすすめです。

ヘラ浮きの動きの見方を動画で紹介

ヘラ浮きの動きを見切るのはヘラブナ釣りにおいて重要な要素。ここでは浮きの動きの見方をご紹介します。

動画を見て貰えばわかると思いますが、ヘラブナの浮きの動きはトップ(縞模様の入っている細い部分)で見極めます。 ヘラブナはエサを食べる時に餌を吸い込むように食べるのでそれに反応して浮きが水面下に下がります。ヘラブナ釣りではまさにその浮きがふっと沈んだ瞬間を見極めて合わせるのです。(ヘラブナが勢いよく接近して喰らいついた場合は逆に浮きが上がることもあります。) また、ヘラブナ釣り用の浮きは繊細な重量の変化にも敏感に反応しますので慣れてくれば浮きの動きで現在の餌のバラケ具合を知ることが出来るようになるでしょう。

図例でえさの状態の見方を表すと上のようになります。 エサを付けて投げた直後は模様の上から2番目の線付近にあったとすると、エサがばらけたりヘラブナについばまれたりしたりして減るたびに段々と浮きの位置が上がっていきます。 そうして、浮きが上がり切って動かなくなった位置(図では一番下の黒い部分付近)になるともう針に餌が残っていないという事なので仕掛けを上げてエサの付け直しになるわけです。

初心者にお勧めの入門用ヘラブナ釣り用浮きをご紹介

ここでは初心者にお勧めの入門用ヘラブナ釣りの浮きをご紹介。

SANNA(サンナー) ヘラウキ 2本入 18cm(6)

SANNA(サンナー) ヘラウキ 2本入 18cm(6)

プロの方も使用している浮きを作っているサンナー製の2本入りのウキセットです。 値段もAmazon価格で二本セットで1000円以下(2017/6/10現在)と、とてもリーズナブルな値段が魅力的なのでとりあえず入門用にウキを買ってみたいという初心者の方にはお勧めです。

かや 浅ダナ釣用 へら浮き【ウキ】3本セット

かや 浅ダナ釣用 へら浮き【ウキ】3本セット

初心者でも扱いやすい20cm前後のの浅だな用の浮きが3本セットになった入門向けの浮きセットです。手作りなので高級感のある仕上がりが魅力なのですが値段もセットで1500円程度と非常にリーズナブルでおすすめ。 手作りなので数量が限定なのが少々問題ですが定期的に入荷しているようです。

ヘラブナ釣りに使う糸をご紹介

ヘラブナで使う糸は、道糸と呼ばれる糸とハリスと呼ばれる道糸より数段細い糸の2つで構成されており、この二つをサルカンなどで繋ぎます。 道糸はおおよそ0.8号から1号の糸、ハリスは0.4から0.6号の糸を使用します。 ヘラブナ釣りでは浮きの感度を正確に出すために道糸をきちんと浮きまで沈める必要があるため、道糸はきちんとしたヘラブナ用のものを買うのをお勧めします。

初心者にお勧めの道糸

糸の太さは釣果にある程度直結する為、出来るだけ細いものが望ましいですが、細くなればなるほど糸が切れやすく扱いが難しくなります。 釣り方によって使う糸の太さは様々ですが、入門向けには1号程度の道糸を使うのがおすすめです。

ダイワ(Daiwa) ナイロンライン スペクトロンへらXP道糸 60m 0.8号 ライトグリーン

有名釣り具メーカーのダイワさん製のライン。 信頼度はばっちりですし、60m巻きで長い間使うことができるので入門用にはお勧めです。

初心者にお勧めのハリス

ハリスも道糸と同じく細い方が望ましいですが、やはり細すぎるとラインが切れやすくなってしまうので0.5~0.6号辺りのハリスから入門するのが良いと思います。

サンヨーナイロン ライン VALCAN ヘラハリス 50m 0.5号

サンヨーさん製の0.5号ハリス。お手頃価格の50m巻きなので一度買えば長い間使え、入門者向けだと思います。

ヘラブナ釣りに使う針をご紹介

ヘラブナ釣りに使う主に針はスレバリと呼ばれる返しのついていない針です。かえしの付いた通常の針もありますが多くの管理釣り場などで禁止されているため初心者の方はまずスレバリを買うのをお勧めします。 大きさは通常のヘラブナ釣り用で売られている3~6号の針を買うのが良いでしょう。ただ、小さい針ほど釣った際に飲み込まれる危険性があるので、エサを撒いてヘラブナを集める上針には6号、食わせの為の下針は3~4号程度の針を使った釣り方が初心者にはおすすめかと思います。

出典: http://www.herabuna.jp/tsurikata/hook.html

出典: http://www.herabuna.jp/tsurikata/hook.html左がスレバリで右が返しのついた通常の針です。 返しのついた針はヘラブナに与えるダメージが大きいので多くの管理釣り場で禁止されています。スレバリを必ず買うようにしてください。

初心者にお勧めのヘラブナ釣り針

ダイワ(Daiwa) へら用 釣り針 フックハリス付 4-0.4 Pマルチ D-MAX

針とハリスが既に結んである一体化タイプのヘラブナ釣り用の針。 わざわざ針にハリスを結ぶ手間が無いのでお手軽に使うことができます。 こちらは下針向けの4号サイズ

針とハリスが既に結んである一体化タイプのヘラブナ釣り用の針。 わざわざ針にハリスを結ぶ手間が無いのでお手軽に使うことができます。 こちらは上針向けの6号サイズ

ヘラブナを誘い食わせる!ヘラブナ釣りの餌をご紹介

マルキュー(MARUKYU) 鯉スパイス

ヘラブナは植物性プランクトンを好んで食べる為、ヘラブナ釣りでは練りエサを主に使います。 現在様々な釣り人やメーカーの研究が進み、使われている材料はマッシュポテト、グルテン、トロロ、うどん、麩などの基本的な材料に加えアミノ酸やニンニク、蚕のさなぎの粉末などの意外なものも使用され、その種類は市販されているものでも数100種類以上に及び多種多様なエサが販売されています。 用途は個人の釣り方によって様々でこの組み合わせを考えるのもヘラブナ釣りの魅力の一つです。

「バラケエサ」と「食わせエサ」について

バラケエサ

バラケエサは水中でばらけてエサを撒きヘラブナを寄せるためのエサ。 ヘラブナの練りエサは配合によって ・硬い←→柔らかい ・ねばる←→ばらけやすい ・重い←→軽い の3種類の特徴が出ます。 どのような素材が入った餌でどのような配合がいいか、水分はどれくらいがいいかなどはその場所、その日や釣り方によって異なるため、一概にこれといったものをおすすめすることはできません。しかし、色々な配合を試して自分だけの釣れる餌を作るのもヘラブナ釣りの魅力の一つなので、ぜひとも何度もチャレンジして自分だけの餌を見つけてみてください。

水中でのバラケエサのばらけ方を動画で確認

動画のようにヘラブナはまずバラケエサからばらけた餌に誘われて寄ってきます。そうやってヘラブナをおびき寄せるのがバラケエサの仕事なのです。

食わせエサ

ヘラブナ釣りでは通常2種類の針を付けて釣りを行います。 釣り方によって差はありますが、上がバラケ、下が食わせ用の針を付けるのが一般的です。 これはヘラブナの生態上の関係なのか下針の方がよくかかることが多いことに起因しますが、もちろん上針に掛かることもあります。 なので下針につける食わせエサはバラケえさよりも小さめにつけたり、バラケエサと同じエサを使用しても付ける前に手で多めにこねて硬さなどを調節し、針持ちを良くしたりして工夫をします。 上級者にもなるとバラケと食わせで全く違うエサを用意する人もいますが、初心者の方はまず、大きさやエサの付け方でバラケと食わせエサの違いを調節するのがおすすめです。

水中でのエサに食いつく瞬間を動画で紹介

動画を見て貰えばわかるのですが、ヘラブナはそんなに口の大きい魚ではないので、小さい餌しか食いつきません。 そこで食わせエサはバラケエサより小さくしてヘラブナの口に入りやすいように調節するのです。

ヘラブナのエサの作り方を解説

ヘラブナ釣りの練りエサ作りは奥がかなり深く、これこそがヘラブナ釣りの魅力だと感じる人もいます。 いきなり色んな練りエサの材料を買ってきて試すのも悪くはありませんが基本のわかっていない初心者にはお勧めできません。 まずは入門として市販のヘラブナ釣り用の練り餌を買ってきて説明書通りの分量で作り始めるのがおすすめです。 作り方は基本的にボールや洗面器の様な容器に練り餌の元を指定の分量の水と一緒に入れて混ぜるだけ。 この際に、しっかり全体に水分が染み渡るようにしっかりと混ぜるのがコツです。

餌の混ぜ方の動画を紹介

ヘラブナ釣りの道具の仕掛けの作り方を解説します

ここでヘラブナの釣り方の実践編。道具の仕掛け方の解説の為にもう一度ヘラブナ釣りの仕掛けの図を再確認しておきましょう。

竿と道糸のつなぎ方

ヘラブナ釣りでは道糸を竿に結び付ける際は、8の字結びをした道糸を竿の先についているリリアンと呼ばれる部分に結び付けます。 文章だけではわかりづらいと思いますので画像を交えて解説していきましょう。

リリアンとは

8の字結びのやり方

上の図の通り8の字結びのやり方は以下の手順です。 1:まず糸の先を必要な長さで2つ折りにする。 2:二つ折りになった糸の先を持って糸が2重になっている所で輪を作る。 3:二つ折りになった糸の先を出来た輪の中に通す。 4:糸を引っ張ってしっかり締める。 以上で完成になります。

8の字結びのやり方の動画を紹介

文章と図だけではわかりにくいかと思いますので動画で実際の結び方の動きを見てみましょう。

リリアンと8の字結びを作った道糸とのつなぎ方

次にリリアンと道糸を付けるやり方を解説いたします。

まず、先ほど解説した8の字結びを使って道糸の先に大小二つのわっかを作ります。 輪っかは一つでもいいですが、二つ作ることによって片づけの際、小さい方の輪っかを引っ張るだけで簡単に外れるので2つ作るのがお勧めです

次に8の字結びをした道糸をリリアンを巻くようにし大きい方の輪に道糸を通してぎゅっと締めれば完成です。

リリアンと道糸の結び方の動画を紹介

リリアンと道糸の結び方も改めて動画で確認してみましょう。

浮きゴムの付け方

浮きゴムの付け方はとっても簡単。浮きゴムを道糸に通すだけで完成です。

浮きゴムと浮きの付け方

浮きと浮きゴムの付け方は浮きゴムに浮きの足と呼ばれる下の部分を差し込むだけです。こちらも簡単なのですが、浮きが抜けないようにしっかりと差し込みましょう。 狙う棚(水深)を変えたいときは浮きゴムごと浮きを動かせば自由に棚を変えることができます。

道糸の簡単な長さの割り出し方

道糸は大体竿先から余裕をもって握り手の中央付近の長さに合わせて切り、浮きゴムを通してこの後に紹介するサルカンを結んで大体青線の位置に来るようにしてください。 長すぎると餌を投げ込むときにコントロールがしづらくなりますし、短すぎると取り込む時に大変になります。 しかし、逆を言えば短い方が投げ込みやすくなるので慣れないうちは気持ち短めを心掛けて仕掛けを作ると良いかもしれません。

道糸とハリスのつなぎ方

道糸とハリスをつなぐにはサルカン(スイベル、より戻しとも言う)と呼ばれる金具を使います。 ハリスは下針になる方が長く、上針になる方が短くなるよう長さを調節して結び付けましょう。

出典: https://www.amazon.co.jp/%E5%9C%9F%E8%82%A5%E5%AF%8C-%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%88-MARUTO-%E3%82%B3%E3%83%9E%E5%8D%B0-%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%9E%8B%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%B3303-100%E5%80%8B%E5%85%A5%E3%82%8A/dp/B01LWW4Z4M/ref=sr_1_45?s=sports&ie=UTF8&qid=1496988421&sr=1-45

出典: https://www.amazon.co.jp/%E5%9C%9F%E8%82%A5%E5%AF%8C-%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%88-MARUTO-%E3%82%B3%E3%83%9E%E5%8D%B0-%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%9E%8B%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%B3303-100%E5%80%8B%E5%85%A5%E3%82%8A/dp/B01LWW4Z4M/ref=sr_1_45?s=sports&ie=UTF8&qid=1496988421&sr=1-45サルカンと呼ばれる金具。より戻しという別名の通り回転して糸がもつれるのを防ぐ役割があります。

サルカンに糸を結ぶ方法(クリンチノット方式)

サルカンに糸を結ぶ方式はクリンチノット方式が頑丈でお勧めです。 手順としては 1:サルカンに糸を通し5~6回糸をよじる。 2:糸の先を一番サルカン側に近いよじってできた穴に通す。 3:最後に2の手順でできた輪っかに糸を通してきつく縛って余った糸を切り落とす。 以上で完成です。

クリンチノットの結び方の動画を紹介

動画で実際のクリンチノットの結びかたも見てみましょう。

板錘を付ける時のポイント

板錘は仕掛けを沈めるための重りで、大体サルカンの上部分の道糸に巻きつけます。 この際のポイントですが、重りと餌を付けて仕掛けを投げ込んだ時に浮きのトップの中心位に水面が来るように錘の重さを調節するという事です。 これをきちんとしないと浮きが全部沈んでしまったり、浮き上がりすぎたりしまってせっかくのアタリを取り逃がしてしまいます。

板錘の付け方

板錘ははさみなどで簡単に切れるようになっています。 はさみの刃などで切り込みをあらかじめ入れておくと丸めやすいので切り込みを入れてからサルカンの上に巻き付けて下さい。 この際、少し多めに巻いて少しづづ端を切りながら調節すると浮きの位置の調節がしやすいです。

ヘラブナの釣り方解説

ここまででヘラブナ釣りに必須の道具の解説をしてきました。 ここからは実際の釣り方について解説していきます。

餌の付け方

ヘラブナの餌は画像のように上針にバラケエサ、下針に食わせエサを付けます。どちらも団子状に針を覆い包むようにして付けます。

ヘラブナ釣りのキャスティングの仕方を解説

ヘラブナ釣りのキャスティングも奥が深い魅力的な要素ですが、初心者の方はまずは動画のように竿と餌を持って振り子の原理で手前に落とすことから始めるのが良いと思います。 初心者の入門としてまずは管理釣り場から挑戦するのがおすすめですし、そういった場所では足元付近にもヘラブナが潜んでいることが多いからです。

ヘラブナ釣りの浮きの動きを解説

動画でもありますが、ヘラブナのエサへの食いつきと浮きの動きは正確にリンクしています。 水中の中の餌への食いつきを釣り人へと伝えてくれる浮きですがその動きを見切るのは経験が必要で、筆者個人としては一番ヘラブナ釣りの魅力的な部分であると思います。 始めたばかりの頃はその動きを捕えることは難しいでしょうが慣れれば微細な浮きの動きからアタリをとることも出来るようになってきます。 しかし慣れないうちはそんな動きを見切るのは難しい事。 始めの内は浮きがいきなり沈んだら勢いよく竿を振り上げてあわせてみる。位の感覚でアタリというものを掴むのが良いと思います。 何度かアタリととらえて釣り始めればその感覚を覚えればその魅力に取りつかれてきっとヘラブナ釣りに嵌っていくことでしょう。

実際にヘラブナがかかったら

アワセに成功し、ヘラブナついに針に掛かったら、ここからが一番の魅力のヘラブナと釣り人との一対一の勝負の始まり。 ヘラブナは引きが強いことが魅力で昔から親しまれてきた釣り対象魚。基本は激しく泳ぎ回るヘラブナの動きと反対方向に竿を立てて糸を張り、針が抜けないように気を付けながらヘラブナの動きをコントロールしていきます。 この時のポイントはなるべくヘラブナの口を水中から出させること。ヘラブナに大気を吸わせることで体力を奪い、弱らせることができます。 完全に弱ったら釣りあげるチャンス。タモなどを使ってヘラブナをキャッチしましょう。

実際にヘラブナが釣れるまでの様子

あると便利なヘラブナ釣りのサポートグッズの紹介

ここからは必須ではないけれどもあると便利なヘラブナ釣りのサポートグッズを紹介していきます。

タモ

出典: http://store.shopping.yahoo.co.jp/ralph-kawaguchi/4531373112039.html?sc_e=slga_pla

出典: http://store.shopping.yahoo.co.jp/ralph-kawaguchi/4531373112039.html?sc_e=slga_plaヘラブナを釣りあげる時に使う網。小さいヘラブナなら無くても問題ありませんが大物がかかったとき様にそろえておくと便利です。

針外し

出典: https://www.ishiguro-gr.com/fishing/products_format.php?id=424

出典: https://www.ishiguro-gr.com/fishing/products_format.php?id=424ヘラブナが針を飲み込んでしまった時などに針を外すのに便利なのが針外し。ヘラブナへのダメージを最小限に抑えるには必要なアイテムです。

竿掛け

ヘラブナは長時間竿を持ったままじっとしている時もあります。 その時便利なのがこの竿掛け。腕の疲れを抑えてくれます。

折りたたみ椅子

出典: https://www.amazon.co.jp/DOPPELGANGER-%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC-%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2-C1-55-%E8%B6%85%E3%80%85%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%81%AB%E6%94%B9%E8%89%AF%E7%89%88/dp/B0079VFZ94/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1496994268&sr=8-2&keywords=%E6%8A%98%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%81%BF%E3%81%84%E3%81%99

出典: https://www.amazon.co.jp/DOPPELGANGER-%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC-%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2-C1-55-%E8%B6%85%E3%80%85%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%81%AB%E6%94%B9%E8%89%AF%E7%89%88/dp/B0079VFZ94/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1496994268&sr=8-2&keywords=%E6%8A%98%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%81%BF%E3%81%84%E3%81%99こちらも長時間その場から動かないヘラブナ釣りにあると便利な一品。 ずっと立ったまま釣りをするのも大変なのでできるなら持っていくのがお勧めです。

洗面器等

出典: https://wowma.jp/keyword/%e6%b4%97%e9%9d%a2%e5%99%a8%e3%80%80%e5%b0%8f%e3%81%95%e3%82%81/

出典: https://wowma.jp/keyword/%e6%b4%97%e9%9d%a2%e5%99%a8%e3%80%80%e5%b0%8f%e3%81%95%e3%82%81/洗面器の様なボウル状の容器も持っていくと練り餌を作る時に便利です。

初心者だって楽しめるヘラブナ釣りをやってみよう!

「釣りはフナに始まりフナに終わる」 ヘラブナ釣りは地味、釣り方が難しそう、道具をそろえるのが大変なんてイメージがあってなかなか始めづらい釣りかもしれません。 実際奥深い釣りで上級者向けとも言えなくはないですが、きちんと初心者に向けた道具や釣り場も用意されていて簡単な釣り方さえ覚えれば誰でも始めれば楽しめる魅力のある釣りなのです。 これをきっかけにあなたも底が深く魅力たくさんなヘラブナ釣りを体験してみてはいかがでしょうか?

実物のヘラブナの画像。成長とともに体高も通常のフナより大きくなっていき、大きいものは「尺ヘラ」などと呼ばれます。